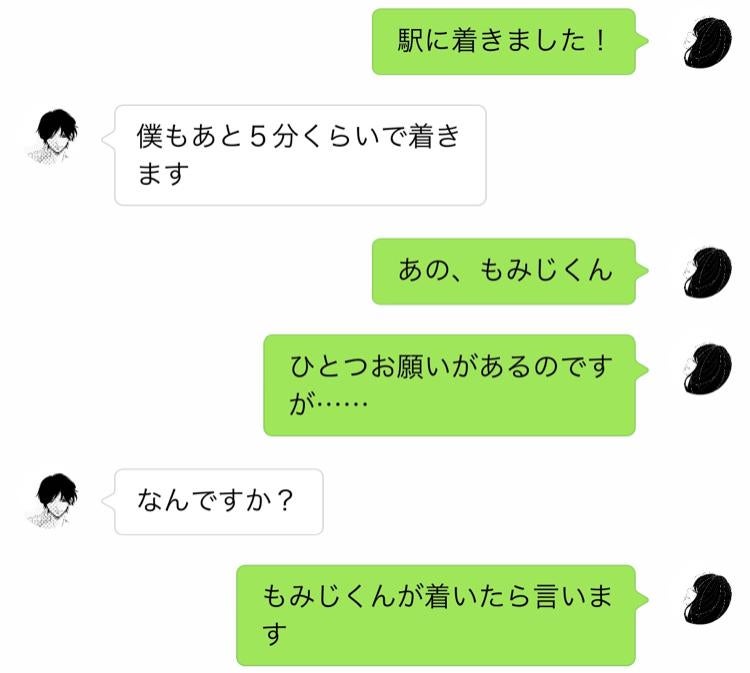

溺愛彼氏

「喜んで」

「お待たせしました」

改札を出てすぐのところで待っていれば、甘めの声音が私に向かって飛んできた。

「お疲れ様です」

「で、あんずのお願いってなんですか?」

会っていきなり開口一番に、それですか。ですよね。と、もみじくんの顔をじっと見つめる。

「なんですか?かっこいいですか?」

「え、あ、かっこいいですよ、いつも」

「え、なにごとですか。そんなストレートに言われたら照れるのですが」

自分から、かっこいい?と聞いてきたのに照れないで、いただきたい……。私のほうがもっと恥ずかしいのに。

なんて思いながら、もみじくんのスーツの袖口を少し遠慮がちに握った。

「どうしたの?あんず」

「あの……」

「うん」

「手を……」

「手?」

「手を繋いで帰りたいの、ですが」

「え、」

「ダメですか……?」

勇気を振り絞って、熱くなる顔を隠すように俯けば、

「なんだ、そんなこと」

そんなこと。なんて言われてしまった……。

私の勇気を、そんなこと呼ばわり……。

と、袖口を握っていた指先がもみじくんの体温に包まれる。

するりと顔を上げれば、いつもよりちょっぴり顔を赤らめた もみじくんの顔が私の顔に近づいて、耳元で吐息と共に甘い言葉を囁いた。

絡まった指先も、甘く囁かれた耳も、溶けてしまいそうなくらいに熱い。