溺愛彼氏

「頼ってよ」

不意にスマホを手にし表示したのはもみじくんとのトーク画面。文字を打とうとして、けれどなんて書いていいのか分からなくて迷子になる。

いつもそう。仕事で上手くいかなくて落ち込んだときはどうしようもなくもみじくんに甘えたくなってしまう弱い私。

どうしようもないな。なんて思って、迷子状態で放置したスマホの画面は黒くなった。

いま、仕事中だし電話は迷惑だよね。けれど文字を送るなんてことはおこがましくてもっとできない。

「はぁ、」

ひとり会社の休憩室でため息を零した。

と、突然震えた私のスマホ。

どうしてだろう。いつもそう。もみじくんはまるで全てを分かっているようなタイミングで私の喜ぶことをしてくれる。

通話ボタンを押して耳元へ運べば、

「もしもし」

《あれ、なんか元気ない?》

「え、」

《なに、なにかありました?》

本当に狡い。優しい声音が心地よくて、その声を聞いただけで私の心はすっと落ち着く。まるで特効薬みたいに。

「なにも、ないですよ」

《嘘つき》

「……」

《あんずのことなら声を聞いただけで分かるよ》

「ちょっと仕事で失敗をしてしまって」

《なるほどね》

「……はい」

《遠慮しないで、僕にはなんでも言ってください。あんずのことだから僕に迷惑かけるとか思ってるんだろうけどね》

「……ありがとうございます」

《今日仕事早く終わるので美味しいものでも食べに行きましょう》

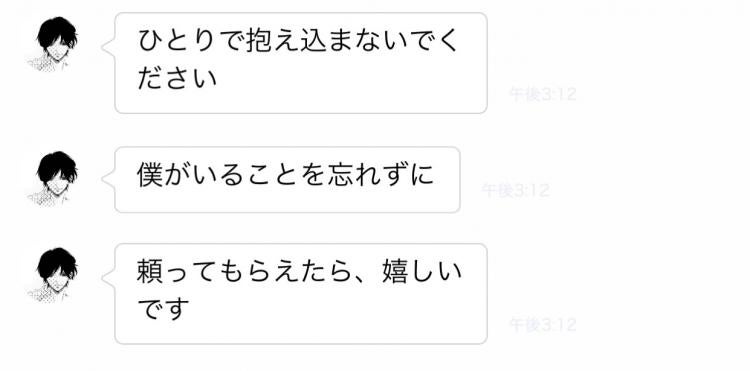

もみじくんの言葉が嬉しくてなんだか頑張れるような気がした。通話を終了させて残りの時間も頑張ろうそう思って部屋を出るとブーッと震えたスマホ。