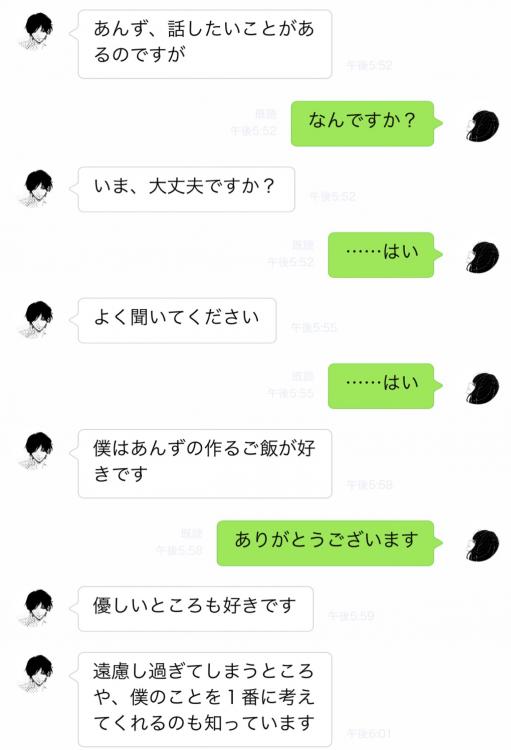

溺愛彼氏

「これからもいつまでも」

と、《ピンポーン》と鳴ったインターフォン。

扉を開ければ先ほどまでどうしたんだろというくらい私を褒めちぎっていた人物が。

「え、もみじくんどうしたのですか?」

「直接言いたいことがあって」

「……はい」

なんだかいつもよりかっちりとしたもみじくんに緊張してしまう。

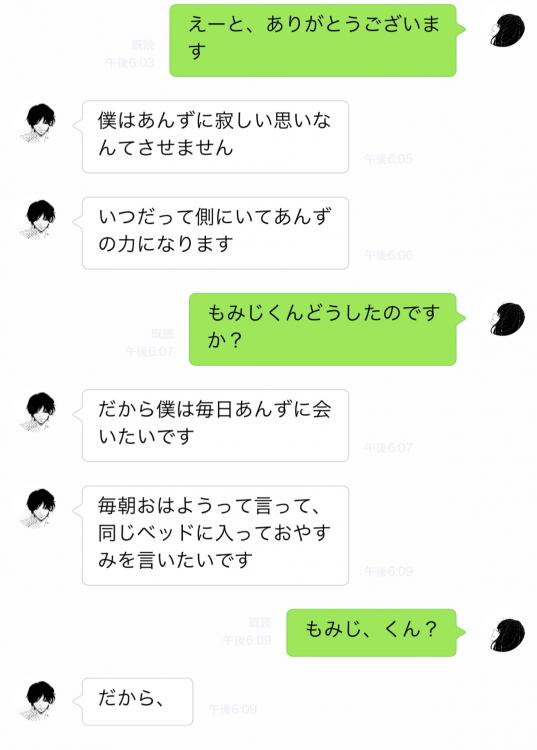

「さっきも送りましたが、僕はあんずに毎日会いたいので」

「……」

「あんずが嫌でなければ」

「……」

「僕の家で一緒に暮らしませんか?」

「え」

「と、いうか、結婚してほしいのですが」

「……」

「いや、ですか?」

もみじくんからも緊張している空気が伝わってくる。私の心臓はもみじくんに聞こえてしまうのではないかというくらいうるさく鳴って今にも爆発しそう。

「もみじくん」

「後悔はさせないです」

「もみじくん」

「僕よりあんずのこと幸せにできるやつなんかいないですよ」

「もみじくん!」

「はい……」

「喜んで」

もみじくんの顔が真っ赤に染まったのが見えた。多分私の顔も同じ色をしているに違いない。だって熱くて熱くて仕方がない。

「「 これからは毎日、一緒ですね 」」