溺愛彼氏

「ごめんね」

そう言われて先にご飯を済ませ、お風呂にも入り寝る準備は完璧。さすがにもみじくんが帰ってくるまで起きて待っていようとリビングで紅茶を飲みながら雑誌を開いて時間をつぶした。

日付が変わる10分ほど前。ガチャリと鍵の音が聞こえ帰ってきたと、玄関まで出迎えれば眉根を寄せてなんとも怪訝そうな顔をするもみじくん。

「おかえりなさい」

「……ただいま。あんず、起きてたんだ」

「……うん」

あれ、なんだか様子がおかしい。まるで起きていたら都合が悪いみたいなもみじくんの反応にもやもやがひとつ生まれる。

「ご飯は後にして、お風呂先に入ってきます」

そう言うと足早に私の横を通り過ぎていく。

それを追うようにふわり、いつもとは違う香りが一瞬、私の横を通り過ぎた。

「……もみじ、くん」

「なに?あとにしてもらってもいいですか」

もみじくんの香りではないそれは、甘いローズのような香りで。有名ブランドの女性物の香水の香りに酷く似ていた。

「もみじくん」

「あんずごめん、あとにしてって言ったよね」

冷たい態度と、ローズの香りが私の思考を嫌な方へ、嫌な方へ誘う。

「なにを、そんなに隠そうとしてるのですか?」

「え、」

「その香りですか?バレないうちに早くシャワーで流したいんですか?」

憶測で酷いことを言っているのは分かっている。でも、

ねぇ、もみじくん。誰と会っていたの?

気になってしまう。

「あんず?」

「……もみじくんなんて、もう知らない」

もみじくんの態度に無性にイライラして、私にしては珍しく大好きなもみじくんに冷たい言葉を吐き捨てて寝室に逃げ込んだ。

鍵をかけて、もみじくんが入ってこれないように。

今日は一緒に寝たくない。もみじくんなんかリビングのソファで寝ればいいんだ。

ベッドにダイブして、毛布に包まる。

〈コンコン〉

「あんず」

「……」

「ねぇ、あんず、ここ開けて」

扉をノックする音と共に聞こえてきたのはいつも通りのもみじくんの声音。

「ねぇ、あんず」

「嫌です」

「あんず、さっきはごめん冷たい態度とって。だからここ開けて」

「もみじくんが、どこで、なにして、その香水の香りがなんなのか教えてくれるまで、開けません」

みっともないのは分かってて。それでももみじくんが好きだから。嫌なものは、嫌で。

「ごめん、あんずそれは言えない」

「もみじくんなんか嫌い」

「でも、僕は好きだよ」

「……私は、嫌い。もみじくんなんか、嫌い」

「……そっか」

パタパタともみじくんのスリッパが床と擦れる音が遠くなっていく。

胸がざわざわして、ぎゅっと拳を握りしめたのと同時に涙が溢れた。しんっとした空間は私ひとりだけぽつりと取り残されてしまったみたいで。

枕元の時計だけが、チッチッチッチッと、狂うことなく自らの仕事を全うしている。

するりと、涙で滲む視界で時計を見ればちょうど日付が変わった。

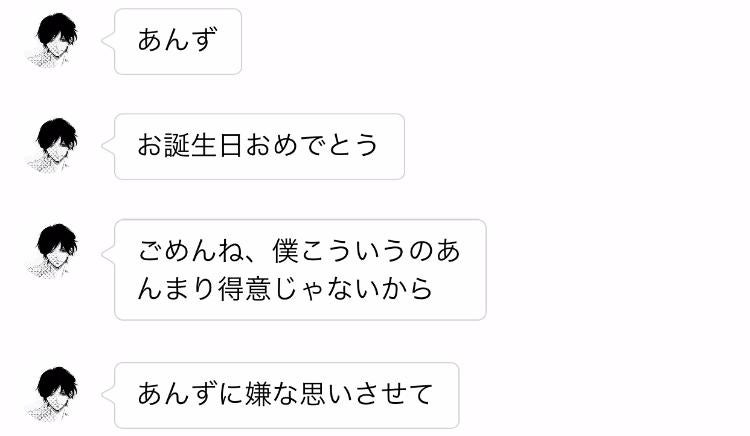

と、ルームウェアのポケットでスマホが震える。

それを見て、慌ててベッドの上から飛び降り、勢いよく扉を開ければ扉の前。廊下の壁に背中を預け小さな白と黒の紙袋を持ったもみじくんが立っていた。

「泣かないでよ」

「……もみ、じ、くん」

「お誕生日おめでとう」

「……ごめんな、さい」

「あんずが前に欲しいって言ってた香水誕生日プレゼントで買いに行ったけど、よく分からないからお店の人にいろいろ匂い嗅がせてもらって」

「……」

「こっそり持って帰ってきて、バースデーカード書こうと思ってたらあんずが起きててびっくりして。香水の袋がバレないように必死になり過ぎて冷たい態度になっちゃって」

「ごめん、なさい、もみじくん……ごめんなさい」

「本人は自分の誕生日忘れてるっぽいし、浮気してるって勘違いされるし、嫌いとか言われるし」

「ごめんね…もみじ、く」

ふわりと、腕を引かれてぎゅっともみじくんに抱きしめられた。ローズの香りに包まれて「もみじくん、大好き、大好き」と、もみじくんの胸に顔を埋めて何度も何度も呟けば、もみじくんの少し掠れた甘い声が私の耳元で溶けた。

「僕のほうこそ上手くできなくて、」