溺愛彼氏

「やっぱり一緒がいいです」

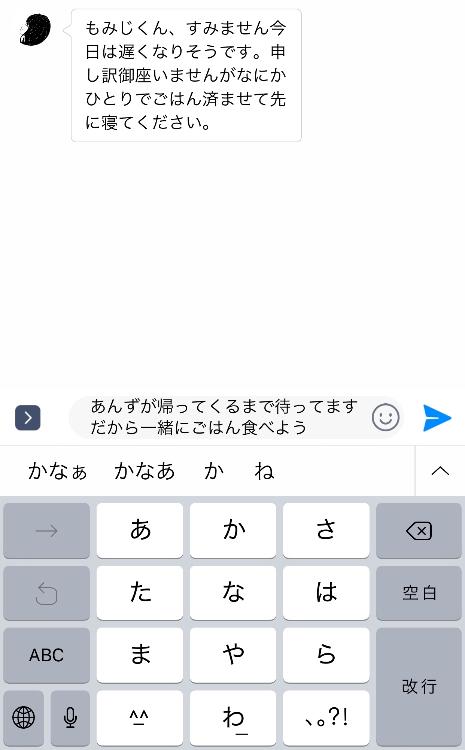

追加で入ってきた書類の山を見て今日は帰れないなと6時ごろにもみじくんにメッセージを送った。

やっとの思いで片付け、壁にかかった時計を見れば10時を知らせている。

あれ以降、もみじくんからの返信はない。

スマホを手にし電話帳からもみじくんの名前を探す。

もう寝てるかな。なんて先に寝てと言ったのは自分なのに返ってこないメッセージがなんだか寂しくて、声を聞きたいなんて思ってしまう。

「……帰ろう」

ぽつりと溢して、電話をかけることなく鞄の中にスマホをしまった。寝ていたら迷惑をかけてしまうし、帰ったらたとえ寝ていてももみじくんはいるのだから。

誰もいないオフィスを後にし、電車に揺られる。ご飯はどうしようか。なんてぼんやり窓越しに過ぎていく景色を見ながら考えてみる。けれどとくに食べたいものもない。

家に帰って適当に冷蔵庫の中にあるもので済まそう。自分だけになるといつもこうだ。適当になる。

電車を降りていつもの道を進んで、ようやく着いた家の扉にもみじくんとお揃いの鍵を差し込む。

玄関にはもみじくんの靴があるけれど部屋は真っ暗。

やっぱり寝ているようだ。静かに、といつもより慎重に扉を閉じる。

暗い廊下を進んでリビングの電気をつけた。

と、

「え、もみじ、くん?」

そこには大きなソファに身を預けスヤスヤ眠っているもみじくんの姿。

どうしてこんなところで寝ているんだろ。スーツを着たまま寝ているもみじくん。

「もみじくん」

「……」

「もみじくん!」

このままでは風邪をひいてしまうと、気持ちよく眠っているところ申し訳ないが小さく彼の体を揺する。

その拍子にもみじくんの手に握られていたスマホがゴトッと無機質な音を立てて落ちた。

「ん、……あんず?」

「あ、え、もみじ…くん」

「おかえり」

「……ただいま、です」

おかえりと言ってゆるりと笑ったその顔はまだ眠たさを含んでいて。

「ごめん、寝ちゃってた」

「んーん、私が先に寝てって言ったから」

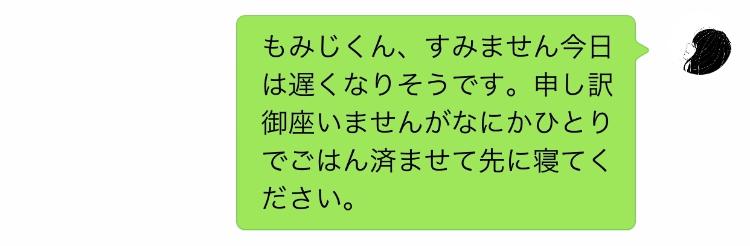

んー、と両腕を上げながら体を伸ばすもみじくん。けれど私はもみじくんの手から落ちたスマホを拾い上げ、その画面に釘付けになってしまった。

「あんず、遅くまでお疲れ様」

「……どうして?」

ちらりと視線をダイニングテーブルへと向ければ用意されている、ふたり分の晩御飯。

「どうして、ごはん」

「どうしてって、僕あんずにLINE送りましたよね?」

そう言うもみじくんにさっき落とした彼自身のスマホの画面を見せる。

「あ、送信し忘れてた」

「待たせてしまってごめんなさい」

「いいんですよ、僕が待ちたかったので。ひとりで食べるより、ひとりで寝るより、やっぱり」