溺愛彼氏

「気安く触るな」

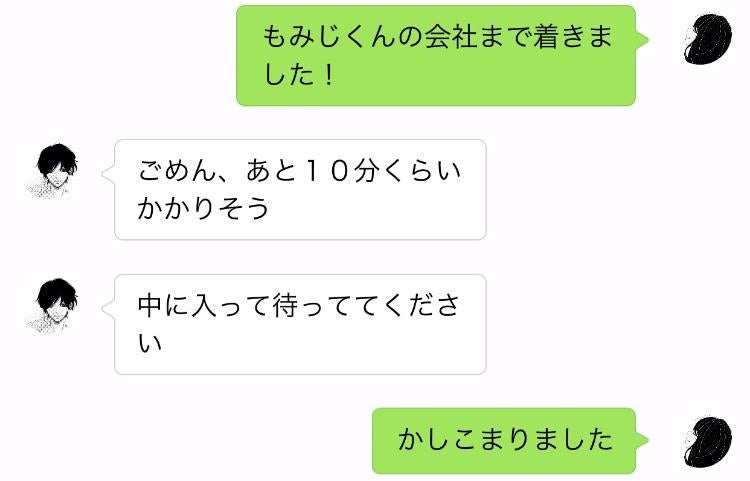

久しぶりにもみじくんの会社まで来たな。と、大きなビルを見上げて中に入る。

中に入ればスーツに身を包んだ男性達がちらほら。

邪魔にならないよう受付の横に備えられた椅子に腰を下ろしもみじくんが終わるのを待った。

「あれ、杏さん?」

と、突然呼ばれた自分の名前。音の方へ顔を向ければなんとなく見たことのあるような、ないような白シャツに、ネイビーのお洒落なベストを着た男性がひとり。

会ったことの、あるような。

すっと、立ち上がり小さく頭を下げる。とりあえず思い出せないけれど、挨拶だけでもしておこう。

こちらに向かってくるその人は、もみじくんより少しばかり背丈が低くて、線も細め。

「瀧のこと待ってるんですか?って、杏さんも瀧でしたね」

「あ、あの、はい」

「あ、すみませんいきなり声かけて。僕のこと覚えてます?」

「え、えーと、」

にこっと優しく笑う彼に失礼だ。と必死に頭の中で彼との記憶を探すけれど見つけられない。

思い出せ、思い出せ、思い出せ。呪文のようにそう唱えてみる。けれど所詮魔女ではないので唱えたところでなにかが起きるわけもなく。

「すみません……」と小さく呟き何度も頭を下げるという失礼極まりない行動に出るしかなかった。

「覚えてないですよね、ふたりの結婚式に参加させていただいた瀧と同期の柳下《やなぎした》です」

「あ、あの本当にすみません私、もみじの妻の瀧 杏と申します」

「知ってますよ、てか、そんなにお話させていただいてないので覚えてなくて当然です。気にしないでください」

柔らかく笑う柳下さん。優しい人だなと「ありがとうございます」と、またぺこりと頭を下げれば「そんなに謝られたら悪いことしてるみたいだな」と冗談ぽく言われてしまった。

「あ、髪、食べてますよ。失礼しますね」

「え、」

顔を上げると、前から伸びてきた男性にしては細くて綺麗な指先が少しだけ頬に触れ顔にかかった毛先を払った。

不意に触れられて無意識に息を止めてしまった。

「柳下、なにしてるの?」

「おぉ、瀧、お疲れ様」

「あんずになにしてるの?」

「いや、なにも。彼女の髪を払っただけで」

聞き慣れた声音が聞こえてきて、ふーっと止めていた息を吸い込むことができた。

けれど、こちらに向かって歩いてきたもみじくんの表情は鋭く、私はまた緊張する。

と、突然もみじくんにするりと頬を撫でられた。なにごと、でしょうか。

「あんず、こいつには気をつけてください」

「え、」

優しい声音で言ったあと、なんとも鋭い視線で柳下さんを見るもみじくん。危うく二重人格を疑ってしまうほどの変わり身。

「そんな怖い顔しないでよ」

「誰のせいだと?」

「え、俺?いや、なにもしてないから」

「しただろ」

「え、」

「僕の奥さんに、」