溺愛彼氏

「どうしても嫌です」

「あ、瀧さん」

仕事が終わり会社から出ようとしたところ、背後から名前を呼ばれて振り返れば声の主は同期の楓《かえで》くんだった。

「これ。資料、デスクの上に忘れてたよ」

「ごめん、わざわざありがとう」

グレーのスーツを綺麗に着こなし「はい忘れ物」と言いながらするりと資料を挟んだクリアファイルをこちらに差し出してくる。

にこりと微笑んだその表情は、人懐っこく爽やかなイケメンさん。

ファイルを鞄にしまい「じゃあ、お疲れ様です」と踵を返し今度こそ帰ろうと思えば背中に再び「瀧さん」という声を浴びた。

「なに?」

「いや、あの」

振り返ればなにか言いたげな楓くんの瞳に捕まる。

「なに?」と問うけれど、もごもごと口籠っているのでなんて言っているのかは分からない。

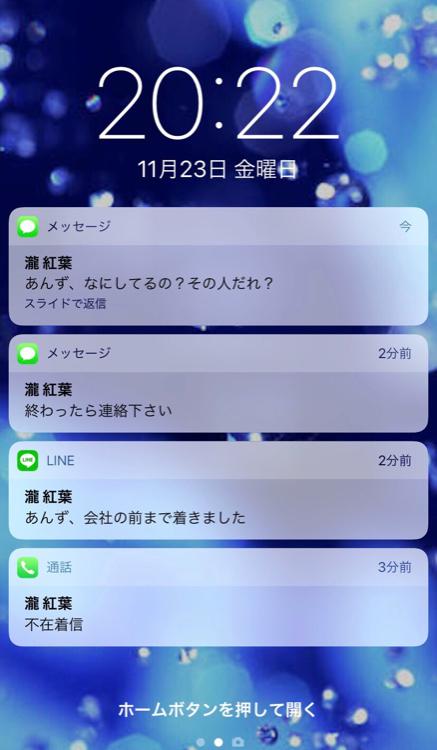

と、ポケットの中で震えるスマホ。震え続けるそれに相手は分かっていた。

取り出して確認すればやはり電話の主は彼で。

今日はこれからもみじくんと約束をしていた。ここまで迎えに来てくれると言っていたので、たぶんもう着いたのだと思うのだけれど。

呼び止められてここから立ち去れない私は、じっと楓くんを見つめる。

黙りな楓くんにどうしていいのか分からず。ぎゅっとスマホを握りしめる。

震えていたスマホは掌の中で静かになった。ブッ、ブッと再度震えたスマホを見ればもみじくんはやはりもう着いているみたいで。

あと数メートルで出口なんだけど、と思いながら楓くんの言葉を催促する。

「楓くんどうしたの?」

「いやあの、」

「うん」

と、再び震えたスマホ。

「あの、もし、よかったら、いまからご飯でも食べに行かない?」

「あ、楓くん、ごめ、」

「行かないよ」

え?

私の「ごめん」という言葉を掻き消して聞こえてきたのはいつもの聞き慣れた少し甘めの声音。

するりと振り返れば、そこにいたのは紅葉くんで。

「すみません、悪いけど彼女はこれから僕と約束があるので」

その言葉と同時にするりと掴まれた手首は引かれ、ゆらりともみじくんの方へバランスを崩す。

引かれるがまま、もみじくんの背中を追って「楓くん、ごめんね」と振り向きながら言えば「優しくしないで」と私の手を引く彼になんとも辛口な言葉をお見舞いされた。

スタスタと歩くもみじくんの背中に小走りで着いていけば、自動ドアの前で足を止めるもみじくん。

危うく、もみじくんの背中に突撃するところだった。

もみじくんは踵を返してじっと楓くんを見つめると、

「ひとつ言い忘れてました。あなたにお願いがあるのですが、」

「……なんですか?」

「今後、僕の奥さん食事に誘うのやめていただきたいです」

にっこり。その効果音が似合う笑顔を貼り付けて「では」と、もみじくんは再び向き直りスタスタと足を進めた。

ビルを出て駅までの道のり。無言で手を引かれる私は恐る恐る彼の背中に「もみじくん……?」と声をかけた。

その言葉にもみじくんは足を止める。

「ごめん、会社の人にあんなこと言って」

「……うん」

「いや、でもあんずが悪いからね。なに口説かれようとしてるの?」

「いや、別にご飯に誘われただけで、口説かれてたわけでは……」

「鈍感過ぎるでしょ」

「え、」

「あんずは僕の奥さんでしょ、もっと自覚持って」

「……はい」

「仕事の人だって分かってる。分かってるんだけど」

「……」

「僕以外の男の誘いは断ってくれると……嬉しいです」

断ろうとしてたんだよ。と言おうと思ったけれど、もみじくんがあまりにも弱々しく呟くから、言葉の代わりに掴まれた手首を離してぎゅっと指を絡めた。

すると、もみじくんはぽつりと呟く。