溺愛彼氏

「どうしても会いたくて」

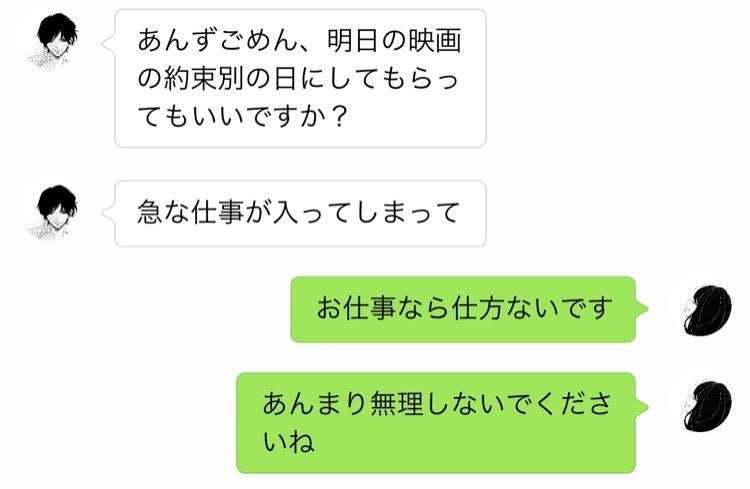

ここ最近、どうやらもみじくんは忙しいらしく会えていない。久しぶりに約束していた明日もどうやら無理なようで。

でも、仕事だから仕方ないよね。と、ちょっぴり寂しいななんて思ってはいるけれど、仕方ないと自分に言い聞かせた。

寂しいという気持ちさえ、仕事が忙しいもみじくんの邪魔になってしまうかもしれない。

もう、考えるのはやめよう。

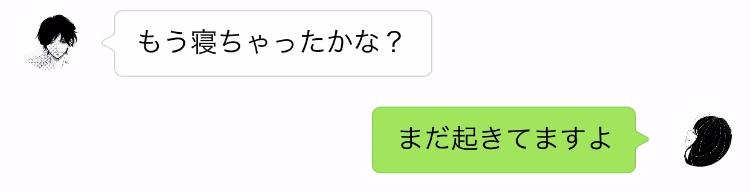

ご飯を食べ、片付けをしてお風呂に入り寝る準備は完了。と、ちょうど日付が変わろうとしていたころ枕元に置いていたスマホが震えた。

返信をすればすぐさま着信を知らせる。

ベッドの上で毛布に包まりながら通話ボタンを押せば大好きな彼の声音が聞こえた。

《もしもし、こんな時間にすみません》

「いいえ、お仕事お疲れ様でした」

《あんず、本当にごめんね。また次の休みに必ず映画いこう》

「はい」

《あんず》

「はい?」

《本当にずっと会えなくて、ごめん》

「そんな、気にしないでください」

《気にするよ》

「……」

《お願いだから、嫌いにはならないで、ください》

私の大好きな声音がそんな言葉を落とすから、たまらなく「大好き、です」と呟いた。

《ピンポーン》

と、突然鳴ったインターフォン。こんな時間にお客さん……?

「もみじくん、誰か来ました」

《開けてみてよ》

「……はい」

もみじくんにそう言われてぬくぬくになった毛布を剥ぎスリッパを鳴らしながら玄関に向かう。

ガチャリと扉を開けたその先には、

「あんず」

電話の向こうにいたはずの、彼。

「え、もみじくん」

「うん」

「え、どうしたのですか?」

私が問えばするりと手首を掴まれてもみじくんの腕の中に閉じ込められた。彼の匂いに包まれて目の前にもみじくんがいることが嬉しくて思わず私も彼の背中に手を回す。

「もみじくん、お仕事お疲れ様」

「うん」

「どうしたの?」