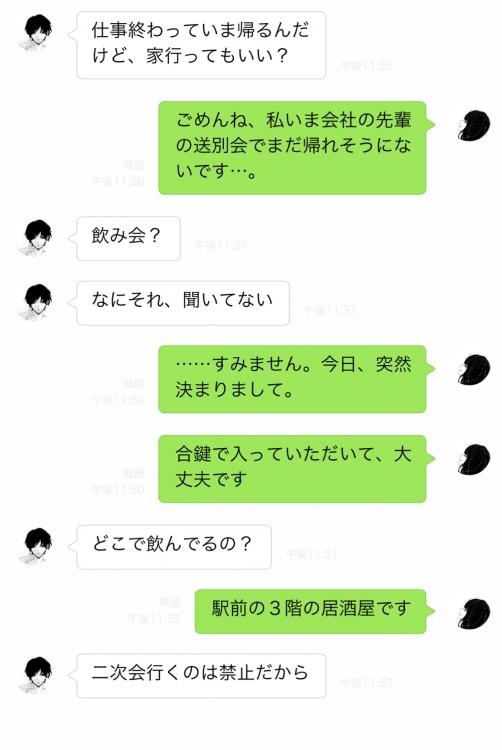

溺愛彼氏

「心配なんだよ」

飲み会が終わり、ひとり駅の改札をくぐった。腕時計を見つめ終電ギリギリなことに気づき少し早足になる。

もみじくんは家にいるだろうか。

と、

「遅い」

「……もみじくん」

私に向かって飛んできた言葉。スーツを着て両腕を組んだ彼が階段下で立っていた。

あれ、どうして彼がここにいるんだろうか。

もしかして合鍵がなくて入れなかった……?いやでもそうしたら自分の家に帰るよね……?

「あの、」

「合鍵がなかったわけじゃないから」

「え、」

「合鍵がなくて入れなかったのかな?って顔してた」

どうやら、私の思考は筒抜けらしい。

けれど、私ももみじくんのことなら大抵のことは分かる。いまはとりあえず、機嫌が悪い。

「はやく帰るぞ」

「……はい」

口調がいつもと、違う。命令口調になるのはいつだって少し怒っているとき。

「……ごめんなさい。」

「なんで謝るの?」

「……だってもみじくんが怒っているので」

「怒ってないだろ」

ほら、怒ってる……。

「あんずがこんな時間まで飲み会なんか参加してるから」

「……今度からはちゃんと報告します」

「そうしてくれると助かります」