丸いサイコロ

6

二度目にかかってきた電話(今度は、まつりが別室に移動したので、内容は知らない)も終わり、家を出てきたぼくらの目の前に、一台の車が停まっていた。

そして、待ちわびた、と言わんばかりに、中にいたのが、彼だった――行七詠斗、つまり、ぼくの兄だ。悪っぽいのがいいのか、何か女の子にモテるらしいが、こいつは絶対に止めておけ、と全力で思う。後悔することは間違いない。

彼が乗っていたのは、四角い。黒くて大きな車。

「なぁちゃん、元気だったか?」

窓から顔を出した兄は、久しぶりにあったぼくの頭をわしゃわしゃと撫でた。学生時代は地味だったはずなのに、今では髪を染めはしないものの、身に纏う派手な装飾品が増えている。──目が痛い。

顔つきは母親似で、ぼくとも少し似ているみたいだが、性格は一致しないようだ。ぼくは思わず顔をしかめてしまった。変わらない呼び方にも、変わらない笑顔にも、寒気がする。優しさは、邪険に扱いにくくて厄介だ。

「なぁちゃん元気だったか?」

彼は、反応がないぼくに、同じ質問をしてきた。

ぼくは、ああ、とだけ言った。うん、というのはちょっと違うような、そんな気がしたのだが。

「なんだよ、再会を喜べよう~」

──対応を間違ったか。 彼は不満な声をあげた。面倒だ。少し、楽しそうでもある。まつりと、ケイガちゃんは輪に入れられず、放置されている。彼にはぼくとの会話が大事なのだろう。ぼくは、なんだかいたたまれなくて、さっさとどうにかしたかった。

「なんで、居るんだよ」

精一杯、聞けたのはそれだけ。少し、声が震えてしまった。漠然とした、何かが怖かった。

「おい、そんな言い方無いだろ? 何かしたか? お前のそういう昔の名作みたいなところがムカつくんだよ」

何かと言われれば、たくさん羅列出来るが、わざわざ頭を使っても悲しいだけなので、黙る。

彼の――そのときになって、ようやく服装を見たが――ジャケットの、固そうな金色のボタンが、彼の腕に擦れて、しゃらん、と鳴った。ボタンだけでなく、何かをボリボリ食べている音も合わさっていて、なにかの嫌がらせみたいに思えて、さらに顔をしかめた。

高音――例えば黒板を引っ掻くような音は、なぜか平気なのだが、何かが折れる音、鈍く擦れる音は、今もだめだ。バキ、とか、ガリ、とか、バン、と何かたたく音とか。耳に染み付いた音が、呪いみたいに、離れない。

──今も実は、みっともなく、手が、少し震えていた。頭に、痺れたときのような、変にひんやりした感覚が走ってもいる。

「俺はなぁ。お前が、昔の名作と同じように語られるのが許せないんだ!」

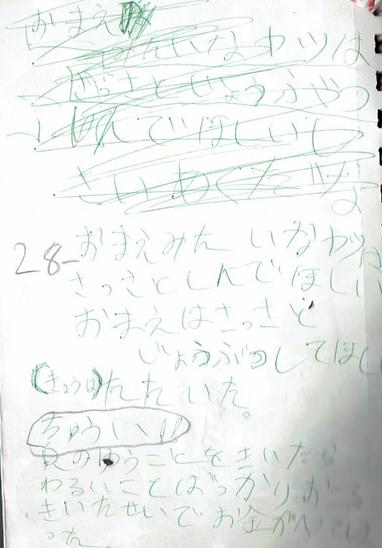

割れた破片の上で、何度も、何度も、その言葉を聞いた。

何度も、硬い破片の音を、何かを叩きつける音を聞いた。

ぼくは、自分の人生を生きているのに、なんで、そんな酷いこと、

言うんだろう。

ただの、文字列みたいに、言うんだろう。

それは、妄想にとらわれ過ぎてしまった彼自身の病気のはずで。