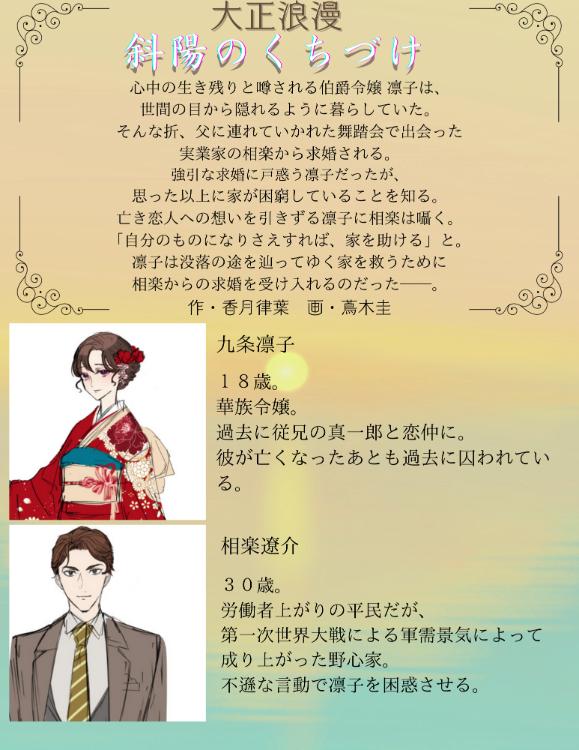

【コミカライズ原作】大正浪漫 斜陽のくちづけ

序章 紅に染まる

薄紅の夕日に染まる部屋の中。

素肌に夫となった人の手が這いまわる。凛子の手とはまるで違う骨ばった大きな手だった。時に優しく、時に意地悪く。

まだ男を知って日が浅い体を、嬲るように慈しむように触れてくる。

乾いて熱を帯びた唇が重なる。触れ合うだけのくちづけを繰り返すと、もどかしさに、わけがわからなくなる。

相楽は凛子の頭に手をやり固定して、舌を深く忍び込ませた。

口の中まで浸食されて、呼吸の自由まで奪われる。

苦しくなって一度横を向いて唇を離す。すでに体に力が入らない。

むきだしの胸を揉まれると下腹部が一層切なくなる。

両足を開いたかと思うと、そのまま一気に入ってきた。 まだ体の準備はできておらず、強引に開かれ圧迫感に喘いだ。

今夜の彼はいつになく焦燥だった。凛子の心がまだ完全には自分のものではないことに気づいて躍起になっているのだろう。

苦痛と背中合わせの快楽に身も心も囚われる。

知れば知るほど、この人のことがわからなくなる。わからないからもっと知りたくなる。けれども決して気持ちは届けようとは思えない。

──堕ちていく。

そういう表現がふさわしい。

女を知り尽くしたような手管に、却って心の壁が厚くなることなどきっとわからないだろう。

行為の最中、ふと今は亡き昔の恋人を思い出した。

彼ならこんなふうに凛子の心と体を無茶に乱したりはしないだろう。胸をかきむしりたくなるような切なさなど知らずにいられたら、どんなにかよかったか。

体は開いても心は開かない。

そんな決意は肌を重ねていると伝わるようだ。勘の鋭い人だから。

不幸なことに、彼に惹かれ始めていることを認めざるをえなかった。

それと同じくらいこの人のことが怖かった。

だからこそ壁が必要で、そうしなければ自分の心を守れない。こんな気持ちを悟られたくはない。

快感などくれてほしくない。

いつでもまっすぐに見つめられると決まりが悪くなって、目を逸らしたくなる。

逃げ場を与えないような強い抱擁。今この瞬間だけは凛子しか見えていないだろう。

──信頼して、期待して、傷つくのはもうたくさんだ。

家を守るために嫁いだのだと思えば、まだかろうじて矜持は保たれる。

「いた……」

考え事をしているのを見透かされたように、体を繋げた状態で胸に噛みつかれた。

軽い痛みもまた快楽の呼び水となる。これも最近になって知ったいらぬ知識だった。

抱かれるたびに体を作り変えられているような気がした。

不思議なほど生命力に満ちた男だった。それにふさわしい性欲を毎夜ぶつけられ、凛子の器もそれに順応しつつある。

昼間は凛子をおだて、甘やかしてはいても、この男の本性は夜に現れる。女を屈服させ、自分の好きなように変えていくことに快感を覚える性質の男だった。

「うっ」

体の奥を抉られて、じんじんと熱が溜まっていく。

すぐにでも爆ぜそうな快楽から逃れるように、凛子は敷布を握りしめ瞳を閉じた。

< 1 / 79 >