茜色の空と雨上がりの虹と

篠田家の四兄弟が、そろいもそろって優秀なのは、近所ではもはや常識だった。

その優秀なる兄弟の次男、篠田 幸弥とわたしは同級生だ。

赤ちゃんの頃から篠田を知るわたしの両親は、彼を「幸弥君」なんて呼んでいるけれど(もしかしたら、わたしも幼稚園の頃はそう呼んでいたかもしれないけれど)、わたしは彼のことを「篠田」と名字で呼んでいた。

同級生の女の子たちが「篠田君」と呼ぶなか、わたしだけ「幸弥君」と呼ぶほど、彼の名の呼び方に執着がなかったからだ。

わたしも篠田も背が高く、そういった面での接点は多々あった。

席順、並び順、委員職。

小学校に中学校。背の高さだけでしっかり者と思われたわたしは、結果、本当にしっかりしている篠田とコンビを組まされ、クラス委員や文化祭実行委員をした。

一番の被害者は篠田だ。

彼はわたしと組むと、最低でも1.5人分の仕事を引き受けなくてはならなかった。

けれど、そんな状況でも篠田は文句の一つも言わなかった。わたしのうっかりミスや、聞き漏らしのフォローをしてくれたのだ。彼には、面倒見のいいお兄ちゃん魂があるのだ。

わたしと篠田は、別々の高校に進学した。学業優秀で大学進学を目指す篠田と、調理専門学校に通う予定のわたしは、当然、選ぶ高校も違った。

わたしは、小さなころから料理に興味があり、将来は、父が営む洋食屋で働きたいと思っていた。

高校入り、わたしは遅ればせながら、どんな場面にも篠田がいないことに気がついた。

途端、胸に、すーすーしたものを感じた。

なにかを間違えてしまったような気持ちにもなった。

しかし、どこからどうやり直したところで、わたしは篠田と同じ高校に進む道を選ばなかっただろうと結論づけた。

わたしは、篠田に近すぎたのだ。

特別に仲がいいわけではなかったけれど、いろんな状況の結果、気がつけばいつも一緒だった。

わたしはこの寂しさを、そんな相手と離れた戸惑いだと理解した。

それを裏づけるように、高校での新しい友達や料理クラブで充実した日々を過ごすうち、篠田への気持ちは薄れていった。そして、あっという間に三年間が過ぎていったのだ。

高校の卒業式から数日経ったある日、篠田が有名大学に合格したことを母から聞かされた。

そりゃすごい。さすがだねぇ、と感心しつつ、同級生とはいえ合格祝いを贈った方がいいのだろうか、と考えたはじめたときだった。

「というわけで、幸弥君にお願いしたのよ」と、母がにこりと笑った。

「篠田に頼むようなことなんて、なにかあったっけ」

まさか、この期に及んで、出来の悪い娘の勉強を見て欲しいなんてことはないよね。

中学時代、わたしは篠田に、試験のヤマをはってもらったことが何度もあった。それは、もちろん母には内緒だ。

「どうして日頃からコツコツやらないの」と、怒られること必至だったからである。

「なに言ってるのよ。真子(まこ)の携帯電話を買いに行くのに、つきあってもらうんでしょ」

そういえば、携帯を買いに行く話をしていたんだっけ。

わたしは、まだ携帯を持っていなかった。

おもな理由は母の「携帯って、なんだかよくわからないから」といった機械音痴に起因したものだ。

高校に入り多くのクラスメイトが持っている状況で、そんな理由で持たないなんてないよなぁ、と思わなくもなかったが、わたしも機械に明るいほうではないので、母に強くは言えなかった。

また、友達同士の携帯電話によるトラブルを見ているうちに、持たないっていうのもありかもなぁ、と思いもしたのだ。

どちらかと言えばものぐさなわたしに、あんなマメなやりとりができるとは到底思えなかった。

メールはパソコンでそれなりに対応できたし、友達もわたしが携帯を持っていないといった前提での対応をしてくれた。

なければないでどうにかなるもんなんだなぁ。そう思っていたわたしにとり、携帯電話を持つことはいまさらな感じではあったが、あればあったで、きっと便利なのだろうと思った。

それに、あちらから買ってくれるというのだ。

それをわざわざ断るほどのストイックさは、わたしにない。

――そうか、篠田がついてきてくれるのか。

母と二人で行くことに対してあった漠然とした不安が、すっと消えた。

携帯ショップは混むので開店と同時に入るのがいい、なんて知恵を仕込んできた母の意見により、わたしたち母子と篠田家の母子の計四人は、ぞろぞろと午前中の妙な時間帯に街を歩いていた。

「ごめんね。受験も終わってのんびりしているときに、こんなことにつきあわせて」

わたしは斜め上を向き、隣を歩く篠田に声をかけた。

母がいつから篠田に目をつけていたのかは不明だが、彼にとってはとんだ災難だ。まさに、青天の霹靂だったろう。

受験勉強のせいか、篠田は多少痩せたように見えるものの、それでも166センチのわたしが見上げるほどのその高い背に見合うような、しっかりとした体をしていた。

篠田は、大きな欠伸をひとつしたあと、いや、俺も買わないといけなかったから、と意外な台詞を言ってきた。

「そっか。だから、おばさんも一緒なのね」

「未成年者は親がついてないとダメなんだろう? なんだと思ったの?」

「篠田はわたしの携帯を買うのに付き合ってくれて、おばさんは、うちのお母さんの話し相手かと思った」

「おもしろいこと考えるな」

篠田が笑う。

「でも、篠田も携帯電話を持ってなかったんだ。なくて、困らなかった?」

「多少不便はあったけれど、持っていると面倒そうで、嫌だったんだよなぁ」

彼はそう言うと、頭をかいた。

「なんか、ちょっとほっとした」

携帯を持っていないのが自分だけじゃなかったことが嬉しくて、ついそんな台詞を言ってしまう。

「そっちこそ、持ってなくて不自由じゃなかったわけ。女子って、携帯好きだから」

「まぁ、そう思った時もあったけど、今となっては、なくてもよかったかなぁって」

「俺もそうだな。マメじゃないから、きっと持っていてもあんまり使わなくて、かえってひんしゅくをかったかもしれない」

――あらら。わたしと同じような考えの人がいたなんて。

意外な共通点に、ちょっと笑った。

ふいに、母と並んで前を歩いていた篠田のお母さんが、振り向いた。

「真子ちゃんのお顔見るの、久しぶりだわ。すっかり、お姉さんらしくなって。中学生のころは、うちによく遊びに来てくれたのに、高校に入った途端、ぱったりなんだもの。おばさん、寂しかったのよ」

「中学生の時も、決して遊びに行っていたわけではないんですよ。幸弥君に試験のヤ――。勉強を教えてもらっていたんです。でも、高校は別になったし、幸弥君は勉強が忙しいから、お邪魔するのはよくないと思いまして」

「あら。高校時代、幸弥は、勉強なんかしてなかったわよ。むしろ、中学の時に真子ちゃんが遊びに来てくれた方が一生懸命に勉強をしていたような気がするわ。ねぇ、幸弥」

篠田が、うーんと考える。

「高校でも、勉強していたつもりだけどな」

「そうよ、おばさん。勉強しないであの大学に入ったなんていったら、あちこちから槍が投げ込まれますよ」

篠田のお母さんは、それでも引かない。

「でも、なんか違ったのよ。なんていうか、こう、中学のころに比べると、勉学に対する情熱が、パッションが感じられなかったの。だから、わたし、この子受験大丈夫かしらって、ずっと心配で。真子ちゃんを呼ぼうかしらって、お兄ちゃんに相談したくらいよ」

篠田が咳き込む。

そりゃ、そうだろう。気の毒に。あれだけ、いい大学から合格をもらいながら、勉学に対する情熱がないなんて言われたのだ。

おまけに、勉学に対する情熱から最も遠い場所にいるわたしを呼ぼうとしたなんて、おばさん、どうかしている。わたしにしても、もし、呼ばれたとしても、なにをしていいのかさっぱりだったろう。

おばさん曰く、篠田が中学の時には持っていた勉学に対する情熱が、高校になって失われたとするならば、答えは一つだ。

「おばさん、中学のときに幸弥君は、出来の悪いわたしがどうやったら理解できるだろうって、それはそれは一生懸命に考えて、勉強を教えてくれたんですよ。そういった勢いが、おばさんの目には勉学に対する情熱と映ったのではないでしょうか? 高校に入ったら、もうそのお荷物がいなくなったので、幸弥君も本来のペースに戻り、落ち着いて自分の勉強に励めたのだと思いますよ」

「そうなのかしら? わたしは、てっきり幸弥は真子ちゃんが――」

「母さん、なんか鳴ってるよ」

篠田のお母さんのバックで携帯電話が鳴りだした。おばさんは、わたしたちから少し離れて、誰かと話しだす。

「母が騒がしくてすみません」

篠田が、わたしの母に謝る。

「篠田さんは明るくて、一緒にいると楽しいわ。それに、あーでもない、こーでもないと言いながら、お出かけするのもいいものよ。うちは真子ひとりでしょう? でも、篠田さんをはじめ、ご近所さまに恵まれたおかげで、真子も小さいころからみんなと一緒に遊んでもらえて。わたしね、幸弥君や近所の子たち、みんなの成長が楽しみなの」

「たしかに、わたし一人っ子だけど、兄弟姉妹がいるでしょうって言われる」

「みんなで、プールに行ったり、花火をしたり、お泊り会もしたものね」

「懐かしいな」

確かに、うちの近所は、同じくらいの年の子がぞろぞろいたため、町内会のイベントも多く、家族ぐるみで仲がよかったのだ。

さすがに、子ども同士はとっくの昔にそこから抜け出し、中学校、高校と独自の交友関係を築き始めているけれど、母たちは今だに仲が良く、ランチや映画に行っている。

「今日もね、幸弥君がついてきてくれて、本当に助かったの。おばさんも真子も、機械が苦手でしょう」

篠田はそんな母の言葉に、お役に立てるのなら、なんて答えている。

ここで、はなから名前があがらないうちの父は、悲しいかなそもそも戦力外なのだ。

「ほら、真子。幸弥君にお礼は言ったの」

今度はわたしか。

そりゃ、お礼を言う気はあるけれど、まだ携帯ショップに着いてもいなければ、ブツも手にしていない――と、文句を言いたいところをぐっと堪える。これから、それなりの値段の品物を買ってもらうのだ。波風は立てたくない。

わざとらしくないだろうかと思いつつ、ありがとう、とお礼を言うと、篠田は尤もらしい顔つきで頷いた。

携帯ショップのやけに明るい店内でわたしは立ちつくした。種類が多すぎて、いったい、なにをどう選べばいいのか、わからないのだ。

母は、自分には関係ないとばかりに篠田のお母さんとソファーに陣取ると、世間話を始めた。母はまだ、携帯電話を持つつもりはないらしい。

気を取り直し、もう一度、フロア一杯にディスプレイされた携帯電話に視線を移した。わたしのようなビギナーには、選択肢が多いっていうのも、ある意味不親切だ。

「デザインとか、機能とか、こんなのが欲しいとかあるの」

救世主篠田の声が、頭上から降ってきた。

「そう、言われましてもねぇ」

さっぱりでごんす、ってなゼスチャーをしてみせる。

わたしの姿に篠田は少しだけ笑うと「どんなことができればいいの?」と、聞いてきた。

おう、それなら簡単。

「電話と、あと、写真を撮ることができればいいかなぁ」

「メールもするだろう?」

「メール、ねぇ」

パソコンのキーボードに慣れきってしまった指にとって、携帯のボタンはやけに小さく頼りなく感じられてしまう。

「必要だと思うぞ。これから個人同士の連絡手段は、携帯のメールになるだろうから」

「やっぱりそうだよね。パソコンじゃ、もう無理があるか。でもさ、いちいちこのボタンを指で押すって、嫌じゃない」

ディスプレイされた携帯を指す。

「そういったことにも慣れるしか、ないんだろうな」

男子なんて女子よりも指が大きいのだから、なおさら大変だろう。

「……ってことで。さて、どうしよう」

ずらりと並ぶ携帯を前に唸る。

それぞれの下には説明はあったが、それの意味するところがわからずに、目が滑ってしまう。

「特に希望の機種がないのなら、説明するも楽だから、俺と同じやつにするか」

そう言って篠田は、目の前にあったスカイブルーの携帯を手に取った。

「あぁ、これね。うん、いいね。色も好き」

「いやぁ、色は別にこれに拘らなくても。俺はこの色にするけど、他にもあると思うぞ」

篠田は携帯をわたしに渡すと、下の棚にあったパンフレットを取り、捲った。

その中には、ピンクや赤といった、いかにも女の子が好みそうな色もあったけれど、わたしはやっぱりこのスカイブルーが一番いいと思った。

「この色にする。でも、篠田が困るなら変えるけど」

「いや、それはない。ほんなら、親を呼びますか」

篠田が手を上げると、母親たちは話し足りない顔をしながらも、腰を上げた。

そのあと四人で蕎麦を食べた。篠田は蕎麦だけでなく、天丼も食べていた。そして、わたしはそのまま、久しぶりの篠田家にお邪魔したのだ。

一階の畳の部屋に携帯と説明書を広げながら、わたしは使用に関するレクチャーを篠田から受けた。

携帯ショップでも、二人揃って受けたわけだから、いわば復習になる。

学校の授業同様に、あの場ではわかったような気になっていたけど、いざ自分で操作しようとすると、わたしは説明されたことを綺麗さっぱり忘れていた。

当然、篠田はそんなことはなく、わたしは改めて篠田を指名した母を偉いと思った。

もし、わたしだけだったら、途方に暮れまくるところだったからだ。

メールアドレスなんて、買った時点ではかなりアンニュイな数字とアルファベットの羅列なのだ。

それを、篠田と一緒に、自分が覚えやすいものへと設定しなおした。

写真の機能を使おうと、篠田のお母さんが出してくれたいちごのショートケーキを撮った。

篠田が、それを俺の携帯にメールで送ってみて、と言ったので汗をかきながらも操作した。

送ったメールの返事を、篠田はものの二秒で返してきた。

途中、篠田の弟君二人が乱入し、珍しそうに携帯をいじり騒ぎだした。しばらく辛抱していた篠田だったが、いつまで経っても大人しくならない彼らに怒り、部屋から追い出した。

「しつけってやつね。篠田って、やっぱりお兄ちゃんなんだね」

「いや、そんな立派な理由で怒ったわけじゃないけど」

それなら、どういったわけなんだろう。ちらりとそう思いはしたものの、手の中の携帯を思えばそんな話をしている場合じゃないことはわかった。

不安なことを聞き、使い方の一通りをこなし、篠田のおかげで晴れて携帯マスターとなったわたしは、足取りも軽やかに自宅へと戻ったのである。

四月になり、わたしと篠田はそれぞれの道へ進んだ。

多くの友人が短大や大学で青春を謳歌する中、わたしはひたすら野菜を刻んだり、肉を処理したり、スープをとったりと、常に汗だくだった。

専門学校の友だちの中には、それでも無香料のお化粧品でかわいらしくしている子もいたけれど、わたしはもとがあっさりした性質(たち)だったこともあり、高校の延長線上的な顔&スタイル。つまりが、長い髪は一つに結んで、顔はすっぴん、服装はいつもジーンズだった。

学ぶべきことも多く、とるべき資格もあり、充実しながらも、あわただしい日々だった。

そんな時。

ふと。

家路につくわたしの視界一杯に、茜色した夕暮れの空が広がっていることに気づいた。

声もなくただそれを仰ぎ見ていたわたしは、そうだそうだと携帯を取り出し、料理以外のものを初めて撮った。

そして、さらにふと。

この写真を、誰かに――篠田に見せたくなった。

篠田に、ちゃんと携帯を使いこなしているよ、といったことも知らせたかった。

わたしの指は、篠田に教わった通りに、写真を添付してメールを送る手順をたどっていた。

とはいえ、困ったのが文章だ。

わたしには、篠田相手に綴る言葉が見つからなかったのだ。

なので、無作法だろうなと思いつつ、でも篠田ならきっと怒らないって妙な確信をもち、写真だけを送った。

無事に送れたマークが出てほっとし、携帯をポケットにしまおうとした瞬間、滅多に鳴らない着信音が響いた。

慌てて開くと、篠田からだった。

篠田もメールの本文はなく、添付された写真のみだった。

「うわっ、かわいい」

そこには、まるまるとした笑顔の赤ちゃんがいた。そういえば、篠田家のご長男には赤ちゃんが生まれたと聞いていた。

篠田、おじちゃんか。

携帯をしまいながら、一人でにやにやと笑ってしまった。

それ以来、本文なしの写真のみのメールを、ぽつりぽつりと篠田と交わすようになった。

わたしは食べ物が多かったけど、篠田は景色が多かった。

この場所はどこなんだろう、と思うときもあったが、お互い写真だけだったので、あれこれと推測するしかなかった。

だったら文章を入力して、聞けばよかったんだろうけど、そうすることで――文字を使うことで、全てが台無しになるような気がして、できなかった。

そうこうするうちに、月日は流れ。

わたしはいよいよ、父の洋食屋で働くことになった。接客と洗い物担当からスタートだ。

父から、ピッと糊のきいた制服を渡されたとき、嬉しさのあまり写真で撮ってしまった。そして、いつものように篠田に送った。

篠田からは、スーツの写真が届いた。

就職活動開始なのか、それとも既に内定ってもんが出たのか。普通の大学生活にうといわたしにはわからなかったが、ともかくその写真を見て、篠田もそろそろ社会人になるんだなぁと思った。

――あれっ。

近くの書店を覗いたら、スーツ姿の篠田がいた。

メールでのやりとりはあるものの、生身の篠田を見るのは、久しぶりだ。ご近所とはいえ、活動時間帯が違うと、滅多に顔は合わせないものだ。

スーツを着た篠田は、なかなか様(さま)になっていた。うちの店にランチで来るサラリーマンさんみたいだった。

声でもかけようかと、一歩踏み出したそのタイミングで、篠田の隣に立っていた女性が篠田に話しかけた。

彼女も、スーツを着ていた。

……わたしは、ジーンズだ。

まぁ、いいや、と思って、わたしはその場を立ち去った。

まぁ、いいや、と思ったはずなのに、心の中はもやもやとしていた。

そして、またまた月日は流れ。

父から、ようやく野菜の下準備を頼まれるようになった。野菜を洗ったり、皮をむいたり、切ったり。

そして、サラダはわたしの担当となった。

練習のため、店に出すサラダと同じものを閉店後に作った。そして、写真を篠田に送った。

篠田からは、会社の名刺の写真が送られてきた。

そうか、篠田もがんばっているんだと思い、わたしも力がわいてきた。

それからしばらくした、ある日のこと。

篠田からメールがきた。パスポートの写真が添付されていた。それを見たわたしは、篠田が仕事で海外に出るのだとわかった。

そんなことは一言も書いていなかったけど、そういうことなんだろうと。

わたしは、初めて携帯で篠田に電話をした。

「お互い、高校卒業以来ずっと同じ機種を使っているなんて、物もちがいいな」

携帯ショップに向いながら、篠田が言う。

「でもさ、それも考えものだよね。携帯が壊れる前に、お店がなくなっちゃうんだから」

わたしは篠田に、携帯を買いかえたいのでつきあってほしいと頼んだのだ。篠田もかえようと思っていたらしく、タイミングが良かった。

しかし、なんたることか、以前篠田と行ったショップは既に閉店していた。そのため、わたしたちは少し遠くにあるショップまで、行かなくてはならなかった。

そして、この機会に、携帯を自分の名義で契約しなおすことにした。

今もつ携帯の解約に必要な書類は、事前に調べ揃えておいた。

休日ということもあり、携帯ショップは混んでいた。わたしたちは受付の番号札をとると、店内を歩いた。

ずらりと並んだ携帯は、わたしたちが持つものより薄く、画面は広く、全体としてはスマートになっていた。

「デザインとか、機能とか、こんなのが欲しいとかあるの?」

篠田の以前と同じ問いに「電話、メール、写真かなぁ」と、答える。

携帯は進化しているのに、わたしの使い方に進歩はない。

篠田は、少し考えるような顔をすると、壁にかかっていた携帯を手に取った。

「俺は、これにしようかと思う」

篠田の手には、以前とよく似たスカイブルーの携帯があった。わたしは、前回も篠田と同じものにして間違いがなかったから、今回もそうすることを伝えた。

「これは、海外にも繋がるから」

篠田がぽつりと言う。

「……海外」

あぁ、やっぱり、という思いで頭が一杯になった。

「うん。海外」

そう言いながらわたしを見た篠田と目が合った途端、わたしは不覚にも泣いてしまった。

今までだって、約束して会うなんてことはしていなかったのに。

なのに、海外って単語で涙を流してしまうわたしはずるい。

でも、会わなくても、話しをしなくても。

嬉しいことを真っ先に報せる相手、それが篠田だったのだ。

会わないのに、話さないのに、それでもそばにいて欲しい相手。

それが篠田だったのだ。

「これからもメール、待っているから」

篠田は少し体を屈め、わたしの顔を覗きこんできた。

声もなく、わたしは頷いた。

篠田の手がぽんと、わたしの頭にのる。

その様子は、どう贔屓目に見ても、迷子になった子どもに大人が「どうしたの?」と聞くようなもので、同学年女子相手への態度には思えない。

けれど、篠田にとってのわたしは、そうなんだろうなと思った。

近所の、機械オンチの女の子。

「本当に、待っているから」

まっすぐな篠田の言葉に、わたしはなんども頷いた。

せめて笑顔を見せようと頑張ったけれど、それが報われたかどうかは篠田にしかわからない。

そして、またまた月日は流れ。

わたしはサラダに加え、料理も作るようになった。

まずは、オムライス。白いお皿に、ふっくら黄色いたまごとその上にかかった赤いケチャップの三色が美しい、昔ながらの一品だ。

最近では、サラリーマンさんだけじゃなくて、若いOLさんも多く来てくれるようになった。

大人になった幼なじみの面々も、自分たちが稼いだお金で食べに来てくれた。

洋食屋の二代目が女だってことは珍しいようで、タウン誌やこの間なんてグルメ雑誌の取材まで来たのには驚いた。

経験は、自信を生む。

きっと、遠い空の下の篠田も、そうした日々を過ごしているのだと思った。

閉店後に、余った材料で作ったオムライスを携帯で撮り、海外にいる篠田に送った。

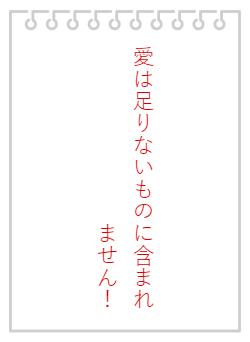

――「食いたい」

しばらくすると、そんなメールが返ってきた。

篠田は海外に行ってから、写真だけでなく文字も送ってくるようになった。

そんな篠田にならい、ちょっとした一言を、わたしもなんとか綴れるようになっていった。

わたしたちの間に、交わす言葉が生まれた。

だから、変な話だけど、以前よりも篠田のことを近く感じた。

さらに日々は過ぎ、わたしは店の多くの料理を任されるようになった。

ある日、ランチの看板を下げにおもてに出たわたしは、その空を見上げ急いで店内へ戻った。

そして、携帯を持ち、空に向けて夢中でシャッターボタンを押した。

その晩、篠田からメールが届いた。

――「帰国します。オムライス、食わせて」

わたしは、今日撮った、とっておきの写真を篠田に送った。

雨上がりの空にかかる虹の写真に「待ってるよ」の言葉を添えて。