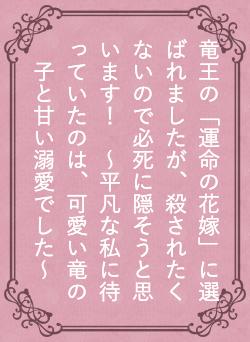

殿下、その言葉……嘘ではありませんよね?

私は冷たい床の上に跪いて縋り付いていた。

「全く、鬱陶しい女だな。我が婚約者ながら嫌気が差す」

俯き、両手で赤い布を握りしめている私に冷たい言葉が投げつけられる。

「ですが、殿下……私は殿下の婚約……者……」

言葉を紡ぎながら顔を上げ……相手の姿を見た瞬間、まるで電流が流れたかのような衝撃を受けた。

何故なら私が縋っていた男性は……丸々と肥え太ったブロンドヘアに碧眼の白人青年男性だったからだ。握りしめていたのは彼の羽織っていた赤いマントである。

え? 誰?

と言うか……何なの? 眼の前にいるこの男……物っ凄いデブ!! なんですけど。

太りすぎて、目に瞼がついているので目つきがものすごく悪い。

頬がパンパンに膨れているので、鼻が埋もれている。顔と首の境目が無く、まるで雪だるまのようだった。

「……」

す、すごい……なんて、太っているのだろう? 恐らく脂っこい物を多く摂取しているのだろう。オイリー肌の顔はテカテカと光っている。

思わず絶句した次の瞬間。

「うっ!」

私の頭の中に怒涛のごとく前世の記憶が押し寄せてきた。

****

私の前世は日本人女性。年齢は25歳で、職業はスポーツインストラクターだった。

『健全なる精神は、健全なる身体に宿る』をモットーに日々、健康的な身体作りを目指す生徒様達に指導していた。

仕事に情熱を捧げ、最低だった交際相手とも別れることが出来て充実した日々を送っていたのに……アイツは私の元へやって来た。

いつものように仕事を終えてマンションに戻ると、元カレが部屋の前で待っていたのだ。

元カレは以前から私に復縁を迫っていたので、「これ以上しつこくつきまとうなら警察に通報してやるから」と脅してみた。

「お前、俺にそんな口叩いていいのか?」

すると元カレの口調が変わり、その手に光るナイフが握れられている事に気づいた。

――次の瞬間

胸に鋭い痛みを感じて見ると、深々とナイフが突き刺さっていた。

「お前がいけないんだ……俺と別れようとするから……」

私に対する恨みの声が聞こえてくる。

ああ……私、こんな最低男に刺されて死んじゃうんだ……。

それが前世最期の記憶だった――

****

そうだった。

私はあの世界で死んで、今この世界に……アレキサンドラ・ノルン公爵令嬢として生まれ変わったのだ。

眼前に立つ雪だるまのように肥え太った青年はエマール・ベリル。

第一王位継承者で私の婚約者でもあり、この国で、最も美しい男性と言われている。

前世が日本人だった私には信じられないことだったが、太っていることが美の基準だったのだ。

しかも太ければ太いほど美しいと評価されていたので、当然貴族たちは皆丸々と肥え太っていた。

けれど、中には太りたくても太れない体質の者だっている。

それが私、アレキサンドラだった。

ノルン公爵家の親族一同は、高位貴族でありながら全員痩せている。恐らく、太りたくても太れない体質なのだろう。

普通に考えてみれば羨ましい体質と思われるかもしれないが、この世界での美の基準は違う。

痩せていることは貧弱であり、醜いとされている。

その為ノルン家は公爵位という高い身分でありながら、醜い一族として人々から蔑みの目を向けられていた。

世間から嫌われ者のノルン家ではあったものの、殿下と身分が釣り合う唯一の存在は私だけだった。

そこで、私と殿下は産まれたときから婚約者同士だった。

当然、そこに殿下の意思などあるはずも無く。

「何なんだ? 先ほどからお前は人の顔をジロジロと見つめて……いくら俺が美しいからと言っても不躾じゃないか?」

眼の前の雪だるま……もとい、肥え太った青年は私をじろりと見下ろす。そのせいで、ますます目つきが悪くなる。

「え……?」

何? 私がこのデブ男に見惚れる? 今のセリフ、聞き間違いじゃないよね?

冗談じゃない。

ジロジロ見ていたのは、あまりに太すぎて驚きのあまり目が離せないだけなのに?

すると女性の声が聞こえた。

「アレキサンドラ様が見惚れてしまうのも仕方ありませんわ。何しろ殿下はこの国で一番美しい方なのですから」

デブ殿下の巨体の陰から、赤いドレスを着た1人の女性が姿を現した。まさか、まだ人がいたとは思いもしなかった。

「!」

その女性を見て、またしても私は言葉を無くす。

すごい……この女性も殿下に負けず劣らず物凄いデブだ。美しい宝石に、見事なドレスを着ているものの体型のせいで折角のドレスも台無しになっている。

身体の全てが出っ張ってるせいで、バストもウェストもヒップの位置も区別がつかない。

「す、すごいわ……」

思わず、感嘆? のため息が漏れてしまう。よくもまぁ、そんな体型で膨張色の赤いドレスなど着れたものだ。

すると何を勘違いしたのか、デブ2人が笑った。

「見たか? シェリル。この女……お前の美しさに、ため息をついているぞ」

「いやですわ、殿下。アレキサンドラ様は殿下の美しさに見惚れているのですよ。だから先ほどだって殿下に泣いて縋っていたのでしょう?」

え? 泣いていた? この私が?

シェリルと呼ばれた女性の言葉に、恐る恐る自分の頬に触れると確かに涙で濡れたあとがある。

「そ、そんな……」

嘘でしょう? この私が……あんなデブで脂ギッシュな男に縋り付いて泣いていたっていうの!?

あり得ないんですけど!

その事実に思わず身体が震える。すると再びデブ殿下が私に冷たい言葉を投げつけてきた。

「いいか? お前は確かに俺の婚約者ではあるが、隣に立つのを許した覚えはない! ましてや、お前のような醜い女とダンスなど踊るはずが無いだろう! 俺の相手はシェリル伯爵令嬢と決めてあるのだからな! 分かったら、さっさとこの場から消え失せろ!」

こんなデブ男とダンスを踊る? 冗談じゃない! あれだけ太っていれば、まともなダンスなど踊れるはずは無いだろう。きっと数分で息が上がり、油混じりの汗をかくに決まっている。

大体何が悲しくて、そんな相手とダンスを踊らなくてはならないのだ?

けれど先方から断ってくれたのだ。こんなに嬉しいことはない。

「ありがとうございます! 殿下、それではお言葉に甘えて帰らせていただくことにします!」

立ち上がると、笑顔で会釈した。

「「え?」」

すると殿下とシェリル伯爵令嬢が困惑した表情になる。

「帰るだと? お前、本気で言ってるのか……?」

「はい、本気です。先程、殿下は私にさっさと消え失せろと命じましたよね?」

「あ、ああ。確かに言ったが……」

「なので、お言葉通りに帰らせて頂くのです。それでは失礼致します」

私はもう一度深々とお辞儀した。

そして唖然とする2人を残し、足取りも軽くその場を後にした。

****

城の出口を目指して廊下を歩きながら、徐々にこの世界? での状況を思い出してきた。

「そうだ……確か今日は、私とあのデブ男との婚約をお披露目するためのパーティだったっけ。だけどいくら会場で待っていてもデブ男が現れないから、様子を見に行ったら……あのデブ女と一緒にいた場面に出くわしたんだっけ」

もはや殿下など呼びたくもない。

高貴な王族だろうと、どうでもいい。前世の記憶が戻った今の私にとっては、ただの超肥満体の男でしかない。

「だから貴族は皆あまり長生き出来なかったんだっけ……」

この世界の貴族は皆短命だ。60歳位まで生きられれば上等、70歳を超えれば奇跡と言われる程なのだ。

長生き出来ない理由は一目瞭然、太り過ぎで様々な病気を併発するからだ。

肥満は万病の元。

心臓だって悪くするし、糖尿病にだってなりやすい。高血圧に高脂血症……数え上げればきりが無い。

しかし医学が遅れているせいか、それとも太っていることが美の基準であるからなのか……誰もが、肥満による短命だということに気づいていない。

私は前世、インストラクターだった。

肥満で成人病に苦しむ人たちをどれほど救ってきたことだろう。

だけど……。

「あんな連中、救ってやりたいとも思わないわ。どうせ肥満が美徳と思っているなら私の言う事なんか聞く耳持つはず無いしね」

そんなことをブツブツ呟きながら廊下を歩いていると、パーティーの参列者達の姿がちらほら目に入ってきた。

勿論、全員貴族なので巨体の持ち主ばかりだ。

風船のような体型の女性もいれば、ビヤ樽のような男性もいる。

一体、何を食べればそれだけ肥満体になれるのだろう?

すると貴族達の視線が私に集中する。

「本当に、いつ見ても貧相な身体だな」

「全く醜い姿だ」

「あんなに細くて、恥ずかしくないのかしら」

「あれで公爵令嬢なのだからな、信じられないよ」

彼らは私に聞えよがしにヒソヒソと話し、蔑みの目で見つめている。

何故、肥満体で不健康な彼らに悪口を言われなければならないのだろう?

思わず睨みつけたくなる衝動を押さえて、私はそのまま城の出口を目指した――

****

「ふ〜……やっと、城から出られたわ」

ガラガラと走る馬車の中で、ため息をついた。

あの後、私はドアマンに頼んで城の馬繋場で待機していた馬車を呼んで貰ったのだ。

「今頃、あの城では肥え太った人々がダンスをしているんでしょうね」

遠くなっていく城を見つめながら、ポツリと口にした。

いや、そもそもダンスなど踊れるのだろうか?

ビヤ樽のような体型の男女がペアになって踊れるとは思えない。互いの肉が邪魔をして密着して踊れるはずはないだろう。

何しろ前世の記憶が戻る前の私はスレンダーな自分の身体が恥ずかしくて、まともに社交界に顔を出したことが無かったのだ。

当然、パーティーに出席するなどもっての他だ。

「どんなダンスを踊っているのかな……少しでも残って見物してくれば良かったかも」

少しだけ、パーティ会場から帰ってしまったことを後悔するも、すぐに首を振った。

「ううん! 何言ってるの? あんな巨体な人たちばかりのパーティー会場なんて、きっと熱気ムンムンで暑苦しいに決まってる! 気分が悪くなるだけよ!」

自分に言い聞かせ、殿下の姿を思い浮かべる。

丸々と肥え太った身体に油ぎった顔に、腫れぽったい目。体臭だってきつそうだ。

想像するだけで嫌悪感がこみ上げてくる。

あんなデブで性悪男が私の婚約者なんて最悪だ。

本当に、記憶が戻る前の私は何故あんなデブ男が良かったのだろう?

「はぁ〜……」

私は思わずため息をつくのだった……。

****

「まぁ! アレキサンドラッ! 帰ってきてしまったのね?」

「ひょっとすると、帰ってきてしまうのではないかと思ったが、まさか本当に帰ってきてしまうとは!」

私が帰宅した知らせを受けて、母と父が慌てた様子でエントランスに駆けつけてきた。

太ることが出来ない体質のノルン家、当然両親もスレンダーな体型だ。

うん、うん。やはり、こうでなければ。

「はい、そうです。殿下から、お前のような醜い女とダンスを踊るはずがない。相手はシェリル伯爵令嬢と決めているから、さっさと消え失せろと言われましたので喜んで帰ってきました」

ありのままの事実をスラスラ述べる私。

その言葉に青ざめる父と母。

「な、何だと……? 醜い女と言われたのか?」

「なんて、可哀想な……ノルン家も私の家系も太ることが出来ない体質だったせいで……あなたまで醜女呼ばわりされてしまうなんて」

そして、母はあろうことかハンカチで涙を吹く。

え? もしかして泣いてる?

「あ、あの。お母様、もしかして泣いていらっしゃるのですか……?」

恐る恐る尋ねると、コクコク頷く母。

「ええ、そうよ。私も若い頃、痩せていたばかりに周囲から醜女とか、骸骨人間、見るに耐えないから視界から消えろ……等、色々散々なことを言われてきたわ」

「うわぁ……それは、あまりにもお気の毒ですね……」

「けれど私と同じように痩せぎすな男性と出会ったの。それが……あなたよ」

「アンヌ……」

父が母、アンヌの肩を抱き寄せる。

「あなたにも、お父様のような存在の方が現れてくれれば良かったのだけど……」

「そうだな……だが我々が公爵家であるばかりに王太子の婚約者に選ばれてしまったからな……。殿下はお前のことが大嫌いで仕方ないのに、国王からの命令で嫌々婚約させられてしまったのだから……気の毒なことだ」

父がため息をつく。 え? それって……もしかして殿下に同情している?

「別に殿下から好かれたいとは、少しも思っていないでわたしは構いませんけど? それよりも着替えてきたいので、部屋に戻らせて下さい」

こんな苦しいドレス、いつまでも着ていたくない。

「ええ、そうね。色々あって疲れているでしょうから、部屋に戻って休むといいわ。夕食の席で、会いましょう?」

「アレキサンドラ、また後でな」

「はい、お母様。お父様」

2人に会釈すると、私は部屋へ向かった――

****

「ふ〜……やっと、スッキリした!」

鬱陶しいドレスを脱ぎ捨て、ブラウスにスカート姿になった私は改めて鏡の前に立ってみた。

白い肌に、緑の大きな瞳。波打つダークブロンドの髪は背中まで届いている。

鏡の中に映るのは、目も覚めるようなゴージャスな美女が映っている。

「物凄い美人じゃない! あのデブ男、本当に頭がおかしいんじゃないの? いや、違うか。そもそもこの世界の美の基準がおかしいのよ。あんな白豚男に、私は勿体なさすぎるわ!」

あんな男と結婚なんて、冗談じゃない。

互いに嫌悪感しか抱いていない相手と結婚しなければならないなんて。

いや、そもそもあんなデブに見下される事自体、腹立たしい。

むしゃくしゃした気分でベッドにゴロリと横たわり……そのまま眠ってしまった――

****

『アレキサンドラお嬢様、お夕食の準備が整いました』

ノックの音と、声で目が覚めた。

「分かったわ、今から行くわ」

ベッドから起き上がり、大きな声で返事をすると辺りを見渡した。

すっかり日は落ち、部屋の中は薄暗い。窓の外を見れば、空は紫色に染まってチラホラ星が見えている。

「あらま……いつの間にか、こんな時間だったのね」

早速ベッドから降りると、自室を出てダイニングルームへ向かった――

****

「な、な、何ですか!? この料理は!」

ダイニングルームに入ると、仰天してしまった。テーブルの上には3人では食べきれない量の料理が乗っている。

しかもどれも、明らかに高カロリーの料理ばかりだ。

豚の丸焼きに、鳥の丸焼き。巨大な塊のローストビーフに、チーズがたっぷりかかった野菜のグリル焼き……。

パンはてんこ盛りに皿に乗っているし、甘そうなスイーツまで並べられている。

見ているだけでお腹いっぱいになってしまいそうだ。

「おや、来たな。アレキサンドラ」

「では早速頂きましょう」

父と母がフォークとナイフを手に取り……。

「ちょっと待って!!」

大声を上げて2人を止めた。

「うわぁっ!」

「キャアッ!!」

2人とも余程驚いたのか、肩をビクンとさせた。

「アレキサンドラ、驚かさないでくれ。心臓に悪いではないか」

「どうしたの? そんな大きな声を出して」

「驚かせてしまったことは、お詫び致します。ですが、一言申し上げます。一体全体、何なのです? この料理は?」

「食べる為だが?」

「ええ。食べる為よ」

私の問に、父も母も当然のように答える。

「何を仰っているのです? 夕食にこれほどの高カロリーな食事を大量に摂取するなんてとんでもないことです! 大体、お父様とお母様のその細い身体で、食べ切れると思っているのですか!?」

「それは、確かに難しいが……」

「でも、食べなければ太れないわ」

「太る必要がどこにあるというのです!!」

「「ええっ!?」

私の言葉は余程、衝撃的だったのか2人は同時に声をあげる。

「だ、だけど……世間では太っていることが美しいとされているし、私達はお前の為にこの料理を用意したのだよ?」

「今から太れば、殿下だってあなたを婚約者として認めてくれるはずよ?

「私の為にですか? だったら尚更こんな食事は不要です! あんなデブ男が婚約者なんて、こちらから願い下げしたいくらいですから!!」

ついに、両親の前で自分の本音をぶちまけた。

二人は言葉も無くすほどに驚いているのか、呆然とした眼差しで私を見つめている。

「いいですか? お二人は、本当に太っている姿が美しいと思っているのですか? パンパンに太った身体。 顔と首の境目がなく、脂ぎって、テカテカに光っている顔。少し動いただけで汗ばみ、臭ってくる体臭……これらが本当に美しいと思っているのですか!?」

「「う……」」

父と母が顔をしかめる。

恐らく私の言葉を想像して、気分が悪くなったのかもしれない。

「それに肥満は様々な病気を引き起こします。心臓病や、高血圧、糖尿病……どうです? 貴族の方々は身体も弱いし、短命な人々が多いですよね?」

「確かに、そうだな」

「そうね……言われてみればそのとおりだわ」

ようやく、両親は気づいたようだ。

「分かりましたか? 肥満は身体にとって、良いことは一つもないのです! 世間がどう言おうと、私達、ノルン公爵家は理想の体型をしているということです! よって、これらの料理は頂いてはいけません! 私がこれから今夜食べても良い料理をこの中から選ばせていただきます!」

私は両親にきっぱり言い切った――

****

「ふ〜……とてもつかれた夕食だったわ」

結局あの後、あれもこれもと料理を取り除き、低カロリーな魚介料理に胚芽パン。

サラダにスープ、デザートにゼリーをチョイスして残りは全て厨房に戻してもらうことにした。

きっと、今頃使用人達は喜んで食事を頂いていることだろう。

「あんまり食べていないけど、もうお腹が一杯だわ」

私は自分のお腹を撫でるとベッドに横になった。

アレキサンドラは細い上に、胃も小さいのだろう。あれだけしか食べていないのに、もうお腹が苦しいのだから。

「それにしても、あの男……デブのくせに許せないわ」

今日のパーティーのことを思い出し、怒りがこみ上げてくる。

いや、一番腹立たしいのは自分だ。

まさか、あんなデブに縋り付いて泣いていたとは……。

「元スポーツインストラクターの私が、あんなデブ男に恋していたなんて……自分で自分が許せないわ!」

もはや、殿下とも呼びたくない。あんな男の呼び名はデブ、一択のみだ。

「はぁ〜……いやだなぁ……あんなデブが婚約者だなんて……いっそ、向こうの方から婚約破棄してくれないかなぁ……」

私は公族、そして相手は王族。どう考えたって、身分の低い私の方から婚約破棄なんて出来ないだろう。

向こうだって私のことを嫌っているのだから、さっさと婚約破棄してくれないだろうか?

それで昨日一緒にいた……シェリーだかシリルだか、そんな名前だったデブ女と婚約して結婚でも何でもしてくれればいいのに……。

そんなことを考えながら、私はいつの間にか眠りに就いていた――

****

――翌朝

自室で野菜たっぷりのサンドイッチに、野菜スープというヘルシー料理を食べているときのことだった。

「アレキサンドラ様、お食事中に申し訳ございません」

突然フットマンがダイニングルームに現れた。……当然働いている使用人達は全員スリムな体型をしている。

ノルン公爵家は例外だが、肥え太っているのは貴族達のみだ。

「何かしら?」

食事の手を止めてフットマンに尋ねた。

「はい、実はベリル王家から使いの方がお越しになっておられまして……王太子殿下の伝言を承っているそうなのです。ただいま、応接室でお待ちです」

「え? あの白豚から?」

思わず心の声がそのまま口に出てしまった。

「し、白豚!?」

私の言葉に驚いたのか、フットマンが目を見開く。

「い、いえ。何でもないわ。王宮の使いの方なら、お待たせするわけにはいかないわね。直ぐに行くわ」

行儀が悪いかもしれないが、残りのサンドイッチを急いで頬張り、フットマンの案内で応接室へ向かった。

一体、あのデブ男が私にどんな用事があるのだろう?

だがこんな朝早くから使いを寄越すのだから、どうせろくな話では無いだろう。

それにあの白豚の使いなら、訪れてきた人物も恐らく肥え太った巨体に決まっている。

「はぁ〜……気が重いわ」

「あの、アレキサンドラ様……大丈夫ですか?」

私があまりため息ばかりつくものだから、前を歩くフットマンが心配そうに時折チラチラ私に視線を送っている。

「……こちらで、使いの方はお待ちになっております」

フットマンが部屋の前で足を止めた。

「ありがとう、もう下がっていいわ」

「はい」

会釈するとフットマンは去っていき……憂鬱な気持ちで応接室に足を踏み入れた。

「お待たせしました」

声をかけながら応接室に入ると、ソファに座っていた人物が立ち上がってこちらを振り向いた。

「いえ、こちらこそ早朝から訪ねてしまい、申し訳ございません」

「え?」

訪問した相手を見て、私は思わず足を止めてしまった。

その人物は青年だった。

銀色の髪に、神秘的な緑の瞳。軍人なのだろうか? 濃紺の身体にフィットした詰め襟の隊服姿をしている。

引き締まった身体にスラリと伸びた長身。何より、まるでハリウッドスターのような整った顔は私の好みにドンピシャだった。

「素敵……」

思わず見惚れて、心の声が漏れてしまう。

「あの……? どうかされましたか?」

青年は不思議そうに首を傾げる。

「い、いえ。何でもありません、とりあえず座ってお話しましょう」

「そうですね」

いそいそとソファに座ると、青年も座った。

「それではまず初めに貴方のお名前から教えて下さらない?」

「はい。私はグレイ・ボナパルトと申します。エマール殿下直属の近衛兵です」

ボナパルト……あのナポレオンと同じ名前だ。

「そうですか、なるほど。それで年齢はおいくつですか?」

「年齢は24歳です。近衛兵になって、4年になります」

24歳か……私の年齢が21歳、3歳差だ。釣り合い、取れているじゃないの。

私の目つきが獲物を狙うハンターに変わる。

「では、もう一つ質問をします。結婚はしていらっしゃいますか?」

「え? しておりませんが?」

「なるほど、結婚はまだということですね。それでは婚約者や将来を約束した恋人のような方はどうですか?」

「は? な、何故そのような質問を?」

グレイの顔に困惑の表情が浮かぶ。

「ちょっとしたリサーチです。私にとっては必要なことですので。で、どうなのです。いるのですか、それともいないのですか?」

「婚約者や、恋人のような存在はおりません……何しろ、我々近衛兵は皆このように見栄えの悪い……姿をしておりますから」

グレイが寂しそうに俯く。

な、なんてことだろう……! やはり、この世界は狂っている! こんなに完璧な外見の青年が、自分のことを見栄えが悪いなど言うなんて!

だけど、婚約者も恋人もいないなら好都合!

バンッ!!

私はテーブルを思い切り両手で叩くと、グレイの両肩がビクリと跳ねる。

「いいえ!! そんなことありません!! どうか自分を卑下しないで下さい!!」

「え?」

「貴方のように素敵な男性を見るのは、生まれて初めてです! 貴方のことを見栄えが悪いという人物がいるのであれば、相手の目か頭がイカれているに違いありません!」

グレイは、驚いたように目を見開いて私を見ていたが……。

「プッ」

突然吹きだし、俯くと肩を震わせはじめた。

「あの〜……? グレイ様?」

思わず声をかけると、グレイは顔を上げた。

「も、申し訳ございません。アレキサンドラ様のお話が面白くて……つい、笑ってしまいました。それと、どうぞ私のことは様付けでなく、グレイと呼んで下さい。何しろ、私は貴族ではありませんから。敬語の必要もありません」

「分かったわ、グレイ」

「本当にありがとうございます。そのような嬉しい言葉を頂けるとは思いもしませんでした。アレキサンドラ様も、とても素敵な女性だと私は思いますよ?」

笑顔で私を見つめるグレイの言葉に思わず顔が赤くなる。

「あ、ありがとう」

「アレキサンドラ様、申し訳ございませんが殿下がお呼びです。ご足労ですが、一緒に城まで来て頂けませんか?」

白豚のくせに、この私を呼び出すとは……なんて生意気な。何故あのデブのために、私が足を運ばなくてはならないのだ?

だけど、グレイを困らせるわけにはいかない。

「ええ、分かったわ。何処へでも行こうじゃないの」

私はにっこり微笑んだ――

****

私が白豚に呼び出されたことを知り、両親が心配して見送りに出てきた。

「一体、殿下は何のために呼び出したのだろう……」

「もしかして婚約のことについてかしら?」

父も母もオロオロしている。

「私なら大丈夫です、お父様。お母様」

笑顔で両親の顔を交互に見詰めると、笑顔を浮かべた。

むしろ婚約破棄を言い渡されるなら万々歳だ。

私は背後をチラリと見た。

少し離れた場所には、馬を連れたグレイと迎えの馬車が待機している。

何しろ、グレイという素晴らしい目の保養相手が出来たのだ。あんなに素敵な男性がお供をしてくれるなんて幸せだ。

「アレキサンドラ様、そろそろ出発してもよろしいでしょうか?」

グレイが声をかけてきた。

「ええ、大丈夫。今行くわ。それではお父様、お母様。行ってきますね」

2人に声をかけると、グレイの元へ向かった。

「では、参りましょうか?」

「ええ」

馬車に乗り込むと、グレイが扉を閉めてくれた。

彼は軽々と馬にまたがると、窓から覗いていた私に笑みを浮かべる。

うっ! なんて素敵な笑顔なのだろう。

「出発致します」

グレイの言葉に、馬車はゆっくりと走り始めた。

「……それにしても、大きな馬車ね……」

馬車内はノルン公爵家の約2倍はありそうな広さだった。恐らく、巨漢たちが乗るのでこんなに大きな造りをしているのだろう。

「全く持って、無駄としか言いようが無いわね」

肥満体の身体には無駄なことが多すぎる。きっとあれだけ太っていれば、1人で服を着る事すら出来ないだろう。

入浴だって無理だろうし、少しでも歩けば息切れが起こるはず。

まぁ、だからこそ裕福な貴族だけが太っていられるのだろう。何から何まで手助けしてくれる使用人達がいるのだから。

そこで、はたと気付いた。

「ううん! 駄目よ! デブのことばかり考えていたら、自分までデブになりそうだもの!」

そうだ、こんな時こそ目の保養だ。

早速馬車の外に目を向けると、馬にまたがるグレイの姿が見えた。

筋肉で引き締まった身体は背筋がピンと伸びている。まさに理想的な体型だ。

おまけにハリウッドスター並みのイケメンぶり。

するとグレイは私の視線に気づいたのか、こちらを振り向いて笑みを浮かべる。

「アレキサンドラ様、馬車の乗り心地はいかがですか?」

「そうね。私には大きすぎるけど、乗り心地は最高よ」

やはり王族が所有するだけあって、最高級の乗り心地だ。これならいくらでも乗っていられそうだ。

「それは良かったです」

グレイは笑顔になると、再び前を向いた。

……やはり、彼は横顔も素敵だ。

再び馬車内を見渡すと、あのデブ男の顔が脳裏に浮かんでくる。

全く、あんな白豚にはもったいない馬車だ。こんなに乗り心地が良ければ、歩くこともせずに肥満度が増していくだろう。

だが、これでは馬車を引く馬が気の毒だ。

「また、あのデブに会わなければならないのね」

用件だけ聞いたら、さっさと帰らせてもらおう。

どうせ向こうだって私のことを嫌っているのだから。

****

馬車が城に到着し、グレイの手を借りて馬車から降りた。

「それでは殿下の元へご案内致します」

ニッコリ笑うグレイ。

うん、笑顔も素敵だ。やはり、細マッチョの男性は最高。私の理想のタイプだ。

「ええ、お願い」

こうして私はイケメンなグレイに案内されて、城の中へ足を踏み入れた。

**

廊下を歩きながらグレイに尋ねた。

「白ぶ……あ、いえ。殿下は今どこにいるの?」

危うく白豚と言いそうになって、慌てて訂正した。誰かに聞かれたら不敬罪に問われかねない。

「殿下は今、応接室でアレキサンドラ様をお待ちになっております」

「そう、応接室でね」

その時。

「本当に相変わらず貧相な身体だわ」

「見るに耐え難いわね」

突然背後から小さい話し声が聞こえたので、振り向いた。

「!!」

そこには数人のメイドが固まって、ヒソヒソ話しをしているのだが明らかに軽蔑の眼差しを向けている。

そして彼女たちは……何と全員がぽっちゃり体型だったのだ!

うわぉ……城内では使用人達までもがぽっちゃり体型だとは。しかも、そんな連中に貧相な身体と馬鹿にされるなんて……!

メイドなんてハードな仕事のはずなのに、よくもそんなぽっちゃり体型でいられるものだ。

城の料理は栄養状況がかなり良いとみた。

「どうかされましたか?」

私の様子がおかしいことに気づいたのか、前を歩くグレイが振り返った。

「何でもないわ。行きましょう」

グレイはちらりとメイドたちに視線を移し、小声で囁いてきた。

「あの人達のことはお気になさらないで下さい。彼女たちは我々のような体型の者たちを、あのようにいつも馬鹿にしておりますので。今では鳥のさえずりだと思って聞き流しています」

「なるほど、鳥のさえずりね……」

そんな風に思えるとは……なんて心の広い人なのだろう。

「ありがとう、グレイのお陰で少しは気が収まったわ」

「それは何よりです」

その後も何人もの使用人達から軽蔑の視線やヒソヒソ悪口を言われたけれども、全て聞き流すことにした。

「こちらが応接室になります」

グレイが足を止めると、扉をノックした。

『誰だ』

扉の奥で声が聞こえる。

「殿下、グレイです。アレキサンドラ様をお連れいたしました」

『そうか、入れ』

「はい、失礼致します」

グレイが扉を開けると、眼前に超肥満体の白豚男が偉そうに腕組みして座っていた。

「白……殿下に御挨拶申し上げます」

ドレスの裾をつまんで、挨拶した。いけない、危うく白豚と言いそうになってしまった。

「来たか、とりあえず座れ。立たれたままだと、見下されているようで気分が悪いからな」

何処までも横柄な口を叩く白豚。

これでも私は公爵令嬢であり、不本意ながら婚約者でもあるのに?

まぁいい。

豚の戯言と思えば腹も立たない。

「それでは失礼して座らせていただきます」

大きすぎるソファに座ると、早速尋ねた。

「殿下、お話というのは何でしょうか?」

「話か? そんなことは聞くまでもあるまい」

殿下はニヤリと笑みを浮かべた。すると太りすぎて細くなった目が、ますます糸目のようになる。

ウゲ……こんな人間離れした外見の何処が、この国一番の美しい男と言われるのだろう? 謎だ。

「おい、何を考えている。俺の話を聞いているのか?」

「はい、聞いております」

すると殿下が背後にある扉に向かって声をかけた。

「シェリル、入って来い」

え? シェリル? また、あのデブ女が来ているの?

「はい、殿下」

返事と共に扉が開かれ、シェリルが現れた。

今日の彼女は胸元が大きく開いた黄色いパフスリーブのドレスを着ている。

シェリルはドスドス足音を立てて、白豚男の隣にドスンと座った。

その振動で、床が揺れる。

「す、すごいわ……」

またしても感嘆のため息が出てしまった。

まるでビヤ樽にドレスを着せているようだ。全身パッツンパッツンで、腕などはまるでちぎりパンのようにムチムチしている。

一体何を食べたら、そこまで太れるのだろうか?

またしても私は2人から目が離せないでいると、白豚男が尋ねてきた。

「何だ? お前、またシェリルに見惚れていたのか?」

「はい、そうです。先程から目を離せません」

私はありのままの気持ちを告げた。

「まぁ、アレキサンドラ様……あれほど、私を敵視なさっていたのに一体どういう風の吹き回しですの?」

すると白豚男がデブ女の手を握りしめる。

「ようやくシェリルの魅力に気づいたようだな。何しろ、君のように美しい女性は、そうそういるはずもないのだから」

「まぁ、殿下ったら……」

白豚男の言葉に頬を染めるデブ女。まるでコントを見ているようだ。吹き出しそうになるのを堪えながら尋ねた。

「あの〜そろそろ用件を言って頂けませんか?」

すると白豚男が、こちらを見るやいなや……。

「アレキサンドラ! 俺はお前に婚約破棄を告げる!」

白豚男はビシッと私を指さしてきた。

え? 今、白豚は何と言った?

婚約破棄と聞こえた気がするけど……聞き間違えじゃないよね?

「何だ? 呆けた顔をして……それほどまでに俺から告げられた婚約破棄がショックだったか?」

「フフフ……そうみたいですわね」

白豚とデブ女が笑う。

あ、やっぱりだ! やっぱり婚約破棄と言ったんだ! だけど、念の為に確認して置かなければ。

「白……いえ、殿下。もう一度仰って頂けますか?」

もう一度、ここはしっかり確認しておかないと。

「いいだろう。お前にとっては嘘であって欲しい願っているだろうが、これは嘘ではない。アレキサンドラ! お前との婚約は破棄だ! 俺はここにいるシェリルと婚約すると決めたのだからな!」

白豚がデブ女の肩に手を……回そうとしたけど、回せなかった。恐らく背中の部分までしか手が届かないのだろう。

「殿下……その言葉、嘘ではありませんよね?」

「ああ、嘘ではない。もっともお前にとっては、信じられない話だろうが………」

「ありがとうございます!!」

白豚男の言葉をみなまで聞くことなく、立ち上がるとお礼を述べた。

「「え??」」

私の言葉に驚きの表情を浮かべるデブ2人。

「婚約破棄をしてくれるのですね? その言葉、待っていました! 本当にありがとうございます! これほど嬉しいことはありません」

満面の笑みを浮かべて、白豚男に頭を下げた。

「おい、今の言葉……本気で言ってるのか? 俺はこの国の王太子で、しかもこの国で一番美しい男だと言われている。それなのに、ショックを受けるどころか嬉しいとは……」

「殿下、きっとアレキサンドラ様は殿下に婚約破棄を告げられてショックで頭がおかしくなってしまったのかもしれませんわ」

「なるほど、そうか。ショックのあまり、頭がイカれてしまったというわけか。それなら納得だ」

デブ女の言葉に頷く白豚男。こんなデブ2人に頭がおかしくなったと思われるのは流石に不本意だ。

「いいえ、違います。私はイカれてもおりませんし、至って正常です。正常だからこそ、殿下からの婚約破棄の言葉を喜びとして受け止めているのです!」

「な、何だと!?」

白豚男の顔が紅に染まる。

「まぁ、美の基準は人それぞれかもしれませんが……私がこの国で一番美しいと感じるのはグレイ! あなたです!」

私は立ち上がると、グレイを見つめた。

「アレキサンドラ様……」

グレイは唖然とした表情をしている。

「グレイ、あなたは先ほど結婚もしていないし、恋人も婚約者もいないと言いましたよね? 自分は見栄えの悪い姿をしているからだとも」

「え、ええ。確かに言いましたが……」

「なら、私はどうでしょう!」

「「「ええっ!?」」」

豚2人とグレイが仰天の声を上げる。

「グレイは私のまさに理想のタイプです! 幸い、私はたった今婚約破棄を告げられました。フリーです。私のような女では駄目でしょうか……?」

するとグレイの顔に笑みが浮かぶ。

「いいえ、そのようなことはありません。世間ではおかしいと思われるかもしれませんが……私の好みの女性は、まさにアレキサンドラ様のような女性なのです。自分の身体に収まってしまいそうなほっそりした体型は庇護欲を掻き立てられます」

「え……?」

その言葉にデブ女が反応する。

「グレイ、私もです。あなたのように、筋肉で引き締まった体型はまさに理想です。仮に私に何か身の危険が及ぶような事があっても、グレイなら機敏に動いて私を助けてくれるでしょう?」

「何だって……」

今度は白豚男が呟いた。

「ええ、そうです。私は鍛えていますから、アレキサンドラ様を危険から守ることくらい造作はありません」

グレイが熱い視線を向けてくる。

「なら、グレイ。私達……結婚を前提にお付き合いしてみませんか?」

「お、おい? さっきから何を言ってるんだ? アレキサンドラ」

白豚男が声をかけてきた。

「え? 殿下から婚約破棄して頂けたので、グレイに交際を申し込んでいるのですけど? 何しろ、彼は私の理想のタイプそのものですので」

「な、何だと!? 何故、グレイのような貧弱な体型の男が理想なのだ!?」

この男はまだ肥え太った身体が美しいと思っているのだろうか? どう見ても体重200キロは超えていそうなのに?

「殿下、先程の会話を聞いてらっしゃいましたよね? 機敏に動ける身体こそが理想体型だとは思わないのですか? この際ですから、はっきり言わせてもらいますが肥満体は不健康です。その証拠に貴族は皆短命だとは思いませんか?」

「「……」」

私の言葉に黙るデブ2人。やはり、短命に気づいているのだろう。

「太り過ぎの身体は色々な病気を併発します。なので長生きできないのですよ? もし長生きしたいのなら……今の生活を見直すことです。痩せればきっと長生きできます」

「う、うるさいっ!! 誰がお前たちのような貧相な身体になるかっ! とっとと出ていけ! ついでにグレイ! お前は……今日限りクビだ!」

「ええ!? で、殿下!!」

白豚男はグレイに八つ当たりしてきた。

「大丈夫、グレイ。あなたのことはノルン公爵家で面倒みるから。あなたに出来そうな仕事は沢山あるわ。それでは、殿下。シェリル様、この度は御婚約おめでとうございます」

私は2人に笑顔で挨拶すると、グレイに声をかけた。

「では、行きましょう。グレイ」

「はい。殿下、4年間おせわになりました。失礼いたします」

私とグレイは腕を組んで応接室を後にした。

呆然とソファに座るデブ2人を残して……。

――その後。

半年間の交際期間を経て、私とグレイは結婚した。

一方、殿下の方はシェリルとの婚約の話は白紙になってしまったらしい。理由は明らかになっていないが……何となく、私は見当がついてしまった。

何故なら今この国では、貴族達による空前のダイエットブームが巻き起こっているからだ。

ダイエットブームのきっかけになった発端は殿下だったようだ。

「長生きしたければ、痩せるしか無い」と言う言葉に、それまで肥満体だった貴族達の考えが変わった……と言われている。

お腹の子供が生まれる頃には肥満体の貴族は減っているだろう。

ノルン公爵家にとって、暮らしやすい国に生まれ変わってくれるはずに違いない。

ちなみに……。

太りすぎでダイエットが思うように進まない殿下は、未だに独身であることは言うまでも無かった――

<終>

「全く、鬱陶しい女だな。我が婚約者ながら嫌気が差す」

俯き、両手で赤い布を握りしめている私に冷たい言葉が投げつけられる。

「ですが、殿下……私は殿下の婚約……者……」

言葉を紡ぎながら顔を上げ……相手の姿を見た瞬間、まるで電流が流れたかのような衝撃を受けた。

何故なら私が縋っていた男性は……丸々と肥え太ったブロンドヘアに碧眼の白人青年男性だったからだ。握りしめていたのは彼の羽織っていた赤いマントである。

え? 誰?

と言うか……何なの? 眼の前にいるこの男……物っ凄いデブ!! なんですけど。

太りすぎて、目に瞼がついているので目つきがものすごく悪い。

頬がパンパンに膨れているので、鼻が埋もれている。顔と首の境目が無く、まるで雪だるまのようだった。

「……」

す、すごい……なんて、太っているのだろう? 恐らく脂っこい物を多く摂取しているのだろう。オイリー肌の顔はテカテカと光っている。

思わず絶句した次の瞬間。

「うっ!」

私の頭の中に怒涛のごとく前世の記憶が押し寄せてきた。

****

私の前世は日本人女性。年齢は25歳で、職業はスポーツインストラクターだった。

『健全なる精神は、健全なる身体に宿る』をモットーに日々、健康的な身体作りを目指す生徒様達に指導していた。

仕事に情熱を捧げ、最低だった交際相手とも別れることが出来て充実した日々を送っていたのに……アイツは私の元へやって来た。

いつものように仕事を終えてマンションに戻ると、元カレが部屋の前で待っていたのだ。

元カレは以前から私に復縁を迫っていたので、「これ以上しつこくつきまとうなら警察に通報してやるから」と脅してみた。

「お前、俺にそんな口叩いていいのか?」

すると元カレの口調が変わり、その手に光るナイフが握れられている事に気づいた。

――次の瞬間

胸に鋭い痛みを感じて見ると、深々とナイフが突き刺さっていた。

「お前がいけないんだ……俺と別れようとするから……」

私に対する恨みの声が聞こえてくる。

ああ……私、こんな最低男に刺されて死んじゃうんだ……。

それが前世最期の記憶だった――

****

そうだった。

私はあの世界で死んで、今この世界に……アレキサンドラ・ノルン公爵令嬢として生まれ変わったのだ。

眼前に立つ雪だるまのように肥え太った青年はエマール・ベリル。

第一王位継承者で私の婚約者でもあり、この国で、最も美しい男性と言われている。

前世が日本人だった私には信じられないことだったが、太っていることが美の基準だったのだ。

しかも太ければ太いほど美しいと評価されていたので、当然貴族たちは皆丸々と肥え太っていた。

けれど、中には太りたくても太れない体質の者だっている。

それが私、アレキサンドラだった。

ノルン公爵家の親族一同は、高位貴族でありながら全員痩せている。恐らく、太りたくても太れない体質なのだろう。

普通に考えてみれば羨ましい体質と思われるかもしれないが、この世界での美の基準は違う。

痩せていることは貧弱であり、醜いとされている。

その為ノルン家は公爵位という高い身分でありながら、醜い一族として人々から蔑みの目を向けられていた。

世間から嫌われ者のノルン家ではあったものの、殿下と身分が釣り合う唯一の存在は私だけだった。

そこで、私と殿下は産まれたときから婚約者同士だった。

当然、そこに殿下の意思などあるはずも無く。

「何なんだ? 先ほどからお前は人の顔をジロジロと見つめて……いくら俺が美しいからと言っても不躾じゃないか?」

眼の前の雪だるま……もとい、肥え太った青年は私をじろりと見下ろす。そのせいで、ますます目つきが悪くなる。

「え……?」

何? 私がこのデブ男に見惚れる? 今のセリフ、聞き間違いじゃないよね?

冗談じゃない。

ジロジロ見ていたのは、あまりに太すぎて驚きのあまり目が離せないだけなのに?

すると女性の声が聞こえた。

「アレキサンドラ様が見惚れてしまうのも仕方ありませんわ。何しろ殿下はこの国で一番美しい方なのですから」

デブ殿下の巨体の陰から、赤いドレスを着た1人の女性が姿を現した。まさか、まだ人がいたとは思いもしなかった。

「!」

その女性を見て、またしても私は言葉を無くす。

すごい……この女性も殿下に負けず劣らず物凄いデブだ。美しい宝石に、見事なドレスを着ているものの体型のせいで折角のドレスも台無しになっている。

身体の全てが出っ張ってるせいで、バストもウェストもヒップの位置も区別がつかない。

「す、すごいわ……」

思わず、感嘆? のため息が漏れてしまう。よくもまぁ、そんな体型で膨張色の赤いドレスなど着れたものだ。

すると何を勘違いしたのか、デブ2人が笑った。

「見たか? シェリル。この女……お前の美しさに、ため息をついているぞ」

「いやですわ、殿下。アレキサンドラ様は殿下の美しさに見惚れているのですよ。だから先ほどだって殿下に泣いて縋っていたのでしょう?」

え? 泣いていた? この私が?

シェリルと呼ばれた女性の言葉に、恐る恐る自分の頬に触れると確かに涙で濡れたあとがある。

「そ、そんな……」

嘘でしょう? この私が……あんなデブで脂ギッシュな男に縋り付いて泣いていたっていうの!?

あり得ないんですけど!

その事実に思わず身体が震える。すると再びデブ殿下が私に冷たい言葉を投げつけてきた。

「いいか? お前は確かに俺の婚約者ではあるが、隣に立つのを許した覚えはない! ましてや、お前のような醜い女とダンスなど踊るはずが無いだろう! 俺の相手はシェリル伯爵令嬢と決めてあるのだからな! 分かったら、さっさとこの場から消え失せろ!」

こんなデブ男とダンスを踊る? 冗談じゃない! あれだけ太っていれば、まともなダンスなど踊れるはずは無いだろう。きっと数分で息が上がり、油混じりの汗をかくに決まっている。

大体何が悲しくて、そんな相手とダンスを踊らなくてはならないのだ?

けれど先方から断ってくれたのだ。こんなに嬉しいことはない。

「ありがとうございます! 殿下、それではお言葉に甘えて帰らせていただくことにします!」

立ち上がると、笑顔で会釈した。

「「え?」」

すると殿下とシェリル伯爵令嬢が困惑した表情になる。

「帰るだと? お前、本気で言ってるのか……?」

「はい、本気です。先程、殿下は私にさっさと消え失せろと命じましたよね?」

「あ、ああ。確かに言ったが……」

「なので、お言葉通りに帰らせて頂くのです。それでは失礼致します」

私はもう一度深々とお辞儀した。

そして唖然とする2人を残し、足取りも軽くその場を後にした。

****

城の出口を目指して廊下を歩きながら、徐々にこの世界? での状況を思い出してきた。

「そうだ……確か今日は、私とあのデブ男との婚約をお披露目するためのパーティだったっけ。だけどいくら会場で待っていてもデブ男が現れないから、様子を見に行ったら……あのデブ女と一緒にいた場面に出くわしたんだっけ」

もはや殿下など呼びたくもない。

高貴な王族だろうと、どうでもいい。前世の記憶が戻った今の私にとっては、ただの超肥満体の男でしかない。

「だから貴族は皆あまり長生き出来なかったんだっけ……」

この世界の貴族は皆短命だ。60歳位まで生きられれば上等、70歳を超えれば奇跡と言われる程なのだ。

長生き出来ない理由は一目瞭然、太り過ぎで様々な病気を併発するからだ。

肥満は万病の元。

心臓だって悪くするし、糖尿病にだってなりやすい。高血圧に高脂血症……数え上げればきりが無い。

しかし医学が遅れているせいか、それとも太っていることが美の基準であるからなのか……誰もが、肥満による短命だということに気づいていない。

私は前世、インストラクターだった。

肥満で成人病に苦しむ人たちをどれほど救ってきたことだろう。

だけど……。

「あんな連中、救ってやりたいとも思わないわ。どうせ肥満が美徳と思っているなら私の言う事なんか聞く耳持つはず無いしね」

そんなことをブツブツ呟きながら廊下を歩いていると、パーティーの参列者達の姿がちらほら目に入ってきた。

勿論、全員貴族なので巨体の持ち主ばかりだ。

風船のような体型の女性もいれば、ビヤ樽のような男性もいる。

一体、何を食べればそれだけ肥満体になれるのだろう?

すると貴族達の視線が私に集中する。

「本当に、いつ見ても貧相な身体だな」

「全く醜い姿だ」

「あんなに細くて、恥ずかしくないのかしら」

「あれで公爵令嬢なのだからな、信じられないよ」

彼らは私に聞えよがしにヒソヒソと話し、蔑みの目で見つめている。

何故、肥満体で不健康な彼らに悪口を言われなければならないのだろう?

思わず睨みつけたくなる衝動を押さえて、私はそのまま城の出口を目指した――

****

「ふ〜……やっと、城から出られたわ」

ガラガラと走る馬車の中で、ため息をついた。

あの後、私はドアマンに頼んで城の馬繋場で待機していた馬車を呼んで貰ったのだ。

「今頃、あの城では肥え太った人々がダンスをしているんでしょうね」

遠くなっていく城を見つめながら、ポツリと口にした。

いや、そもそもダンスなど踊れるのだろうか?

ビヤ樽のような体型の男女がペアになって踊れるとは思えない。互いの肉が邪魔をして密着して踊れるはずはないだろう。

何しろ前世の記憶が戻る前の私はスレンダーな自分の身体が恥ずかしくて、まともに社交界に顔を出したことが無かったのだ。

当然、パーティーに出席するなどもっての他だ。

「どんなダンスを踊っているのかな……少しでも残って見物してくれば良かったかも」

少しだけ、パーティ会場から帰ってしまったことを後悔するも、すぐに首を振った。

「ううん! 何言ってるの? あんな巨体な人たちばかりのパーティー会場なんて、きっと熱気ムンムンで暑苦しいに決まってる! 気分が悪くなるだけよ!」

自分に言い聞かせ、殿下の姿を思い浮かべる。

丸々と肥え太った身体に油ぎった顔に、腫れぽったい目。体臭だってきつそうだ。

想像するだけで嫌悪感がこみ上げてくる。

あんなデブで性悪男が私の婚約者なんて最悪だ。

本当に、記憶が戻る前の私は何故あんなデブ男が良かったのだろう?

「はぁ〜……」

私は思わずため息をつくのだった……。

****

「まぁ! アレキサンドラッ! 帰ってきてしまったのね?」

「ひょっとすると、帰ってきてしまうのではないかと思ったが、まさか本当に帰ってきてしまうとは!」

私が帰宅した知らせを受けて、母と父が慌てた様子でエントランスに駆けつけてきた。

太ることが出来ない体質のノルン家、当然両親もスレンダーな体型だ。

うん、うん。やはり、こうでなければ。

「はい、そうです。殿下から、お前のような醜い女とダンスを踊るはずがない。相手はシェリル伯爵令嬢と決めているから、さっさと消え失せろと言われましたので喜んで帰ってきました」

ありのままの事実をスラスラ述べる私。

その言葉に青ざめる父と母。

「な、何だと……? 醜い女と言われたのか?」

「なんて、可哀想な……ノルン家も私の家系も太ることが出来ない体質だったせいで……あなたまで醜女呼ばわりされてしまうなんて」

そして、母はあろうことかハンカチで涙を吹く。

え? もしかして泣いてる?

「あ、あの。お母様、もしかして泣いていらっしゃるのですか……?」

恐る恐る尋ねると、コクコク頷く母。

「ええ、そうよ。私も若い頃、痩せていたばかりに周囲から醜女とか、骸骨人間、見るに耐えないから視界から消えろ……等、色々散々なことを言われてきたわ」

「うわぁ……それは、あまりにもお気の毒ですね……」

「けれど私と同じように痩せぎすな男性と出会ったの。それが……あなたよ」

「アンヌ……」

父が母、アンヌの肩を抱き寄せる。

「あなたにも、お父様のような存在の方が現れてくれれば良かったのだけど……」

「そうだな……だが我々が公爵家であるばかりに王太子の婚約者に選ばれてしまったからな……。殿下はお前のことが大嫌いで仕方ないのに、国王からの命令で嫌々婚約させられてしまったのだから……気の毒なことだ」

父がため息をつく。 え? それって……もしかして殿下に同情している?

「別に殿下から好かれたいとは、少しも思っていないでわたしは構いませんけど? それよりも着替えてきたいので、部屋に戻らせて下さい」

こんな苦しいドレス、いつまでも着ていたくない。

「ええ、そうね。色々あって疲れているでしょうから、部屋に戻って休むといいわ。夕食の席で、会いましょう?」

「アレキサンドラ、また後でな」

「はい、お母様。お父様」

2人に会釈すると、私は部屋へ向かった――

****

「ふ〜……やっと、スッキリした!」

鬱陶しいドレスを脱ぎ捨て、ブラウスにスカート姿になった私は改めて鏡の前に立ってみた。

白い肌に、緑の大きな瞳。波打つダークブロンドの髪は背中まで届いている。

鏡の中に映るのは、目も覚めるようなゴージャスな美女が映っている。

「物凄い美人じゃない! あのデブ男、本当に頭がおかしいんじゃないの? いや、違うか。そもそもこの世界の美の基準がおかしいのよ。あんな白豚男に、私は勿体なさすぎるわ!」

あんな男と結婚なんて、冗談じゃない。

互いに嫌悪感しか抱いていない相手と結婚しなければならないなんて。

いや、そもそもあんなデブに見下される事自体、腹立たしい。

むしゃくしゃした気分でベッドにゴロリと横たわり……そのまま眠ってしまった――

****

『アレキサンドラお嬢様、お夕食の準備が整いました』

ノックの音と、声で目が覚めた。

「分かったわ、今から行くわ」

ベッドから起き上がり、大きな声で返事をすると辺りを見渡した。

すっかり日は落ち、部屋の中は薄暗い。窓の外を見れば、空は紫色に染まってチラホラ星が見えている。

「あらま……いつの間にか、こんな時間だったのね」

早速ベッドから降りると、自室を出てダイニングルームへ向かった――

****

「な、な、何ですか!? この料理は!」

ダイニングルームに入ると、仰天してしまった。テーブルの上には3人では食べきれない量の料理が乗っている。

しかもどれも、明らかに高カロリーの料理ばかりだ。

豚の丸焼きに、鳥の丸焼き。巨大な塊のローストビーフに、チーズがたっぷりかかった野菜のグリル焼き……。

パンはてんこ盛りに皿に乗っているし、甘そうなスイーツまで並べられている。

見ているだけでお腹いっぱいになってしまいそうだ。

「おや、来たな。アレキサンドラ」

「では早速頂きましょう」

父と母がフォークとナイフを手に取り……。

「ちょっと待って!!」

大声を上げて2人を止めた。

「うわぁっ!」

「キャアッ!!」

2人とも余程驚いたのか、肩をビクンとさせた。

「アレキサンドラ、驚かさないでくれ。心臓に悪いではないか」

「どうしたの? そんな大きな声を出して」

「驚かせてしまったことは、お詫び致します。ですが、一言申し上げます。一体全体、何なのです? この料理は?」

「食べる為だが?」

「ええ。食べる為よ」

私の問に、父も母も当然のように答える。

「何を仰っているのです? 夕食にこれほどの高カロリーな食事を大量に摂取するなんてとんでもないことです! 大体、お父様とお母様のその細い身体で、食べ切れると思っているのですか!?」

「それは、確かに難しいが……」

「でも、食べなければ太れないわ」

「太る必要がどこにあるというのです!!」

「「ええっ!?」

私の言葉は余程、衝撃的だったのか2人は同時に声をあげる。

「だ、だけど……世間では太っていることが美しいとされているし、私達はお前の為にこの料理を用意したのだよ?」

「今から太れば、殿下だってあなたを婚約者として認めてくれるはずよ?

「私の為にですか? だったら尚更こんな食事は不要です! あんなデブ男が婚約者なんて、こちらから願い下げしたいくらいですから!!」

ついに、両親の前で自分の本音をぶちまけた。

二人は言葉も無くすほどに驚いているのか、呆然とした眼差しで私を見つめている。

「いいですか? お二人は、本当に太っている姿が美しいと思っているのですか? パンパンに太った身体。 顔と首の境目がなく、脂ぎって、テカテカに光っている顔。少し動いただけで汗ばみ、臭ってくる体臭……これらが本当に美しいと思っているのですか!?」

「「う……」」

父と母が顔をしかめる。

恐らく私の言葉を想像して、気分が悪くなったのかもしれない。

「それに肥満は様々な病気を引き起こします。心臓病や、高血圧、糖尿病……どうです? 貴族の方々は身体も弱いし、短命な人々が多いですよね?」

「確かに、そうだな」

「そうね……言われてみればそのとおりだわ」

ようやく、両親は気づいたようだ。

「分かりましたか? 肥満は身体にとって、良いことは一つもないのです! 世間がどう言おうと、私達、ノルン公爵家は理想の体型をしているということです! よって、これらの料理は頂いてはいけません! 私がこれから今夜食べても良い料理をこの中から選ばせていただきます!」

私は両親にきっぱり言い切った――

****

「ふ〜……とてもつかれた夕食だったわ」

結局あの後、あれもこれもと料理を取り除き、低カロリーな魚介料理に胚芽パン。

サラダにスープ、デザートにゼリーをチョイスして残りは全て厨房に戻してもらうことにした。

きっと、今頃使用人達は喜んで食事を頂いていることだろう。

「あんまり食べていないけど、もうお腹が一杯だわ」

私は自分のお腹を撫でるとベッドに横になった。

アレキサンドラは細い上に、胃も小さいのだろう。あれだけしか食べていないのに、もうお腹が苦しいのだから。

「それにしても、あの男……デブのくせに許せないわ」

今日のパーティーのことを思い出し、怒りがこみ上げてくる。

いや、一番腹立たしいのは自分だ。

まさか、あんなデブに縋り付いて泣いていたとは……。

「元スポーツインストラクターの私が、あんなデブ男に恋していたなんて……自分で自分が許せないわ!」

もはや、殿下とも呼びたくない。あんな男の呼び名はデブ、一択のみだ。

「はぁ〜……いやだなぁ……あんなデブが婚約者だなんて……いっそ、向こうの方から婚約破棄してくれないかなぁ……」

私は公族、そして相手は王族。どう考えたって、身分の低い私の方から婚約破棄なんて出来ないだろう。

向こうだって私のことを嫌っているのだから、さっさと婚約破棄してくれないだろうか?

それで昨日一緒にいた……シェリーだかシリルだか、そんな名前だったデブ女と婚約して結婚でも何でもしてくれればいいのに……。

そんなことを考えながら、私はいつの間にか眠りに就いていた――

****

――翌朝

自室で野菜たっぷりのサンドイッチに、野菜スープというヘルシー料理を食べているときのことだった。

「アレキサンドラ様、お食事中に申し訳ございません」

突然フットマンがダイニングルームに現れた。……当然働いている使用人達は全員スリムな体型をしている。

ノルン公爵家は例外だが、肥え太っているのは貴族達のみだ。

「何かしら?」

食事の手を止めてフットマンに尋ねた。

「はい、実はベリル王家から使いの方がお越しになっておられまして……王太子殿下の伝言を承っているそうなのです。ただいま、応接室でお待ちです」

「え? あの白豚から?」

思わず心の声がそのまま口に出てしまった。

「し、白豚!?」

私の言葉に驚いたのか、フットマンが目を見開く。

「い、いえ。何でもないわ。王宮の使いの方なら、お待たせするわけにはいかないわね。直ぐに行くわ」

行儀が悪いかもしれないが、残りのサンドイッチを急いで頬張り、フットマンの案内で応接室へ向かった。

一体、あのデブ男が私にどんな用事があるのだろう?

だがこんな朝早くから使いを寄越すのだから、どうせろくな話では無いだろう。

それにあの白豚の使いなら、訪れてきた人物も恐らく肥え太った巨体に決まっている。

「はぁ〜……気が重いわ」

「あの、アレキサンドラ様……大丈夫ですか?」

私があまりため息ばかりつくものだから、前を歩くフットマンが心配そうに時折チラチラ私に視線を送っている。

「……こちらで、使いの方はお待ちになっております」

フットマンが部屋の前で足を止めた。

「ありがとう、もう下がっていいわ」

「はい」

会釈するとフットマンは去っていき……憂鬱な気持ちで応接室に足を踏み入れた。

「お待たせしました」

声をかけながら応接室に入ると、ソファに座っていた人物が立ち上がってこちらを振り向いた。

「いえ、こちらこそ早朝から訪ねてしまい、申し訳ございません」

「え?」

訪問した相手を見て、私は思わず足を止めてしまった。

その人物は青年だった。

銀色の髪に、神秘的な緑の瞳。軍人なのだろうか? 濃紺の身体にフィットした詰め襟の隊服姿をしている。

引き締まった身体にスラリと伸びた長身。何より、まるでハリウッドスターのような整った顔は私の好みにドンピシャだった。

「素敵……」

思わず見惚れて、心の声が漏れてしまう。

「あの……? どうかされましたか?」

青年は不思議そうに首を傾げる。

「い、いえ。何でもありません、とりあえず座ってお話しましょう」

「そうですね」

いそいそとソファに座ると、青年も座った。

「それではまず初めに貴方のお名前から教えて下さらない?」

「はい。私はグレイ・ボナパルトと申します。エマール殿下直属の近衛兵です」

ボナパルト……あのナポレオンと同じ名前だ。

「そうですか、なるほど。それで年齢はおいくつですか?」

「年齢は24歳です。近衛兵になって、4年になります」

24歳か……私の年齢が21歳、3歳差だ。釣り合い、取れているじゃないの。

私の目つきが獲物を狙うハンターに変わる。

「では、もう一つ質問をします。結婚はしていらっしゃいますか?」

「え? しておりませんが?」

「なるほど、結婚はまだということですね。それでは婚約者や将来を約束した恋人のような方はどうですか?」

「は? な、何故そのような質問を?」

グレイの顔に困惑の表情が浮かぶ。

「ちょっとしたリサーチです。私にとっては必要なことですので。で、どうなのです。いるのですか、それともいないのですか?」

「婚約者や、恋人のような存在はおりません……何しろ、我々近衛兵は皆このように見栄えの悪い……姿をしておりますから」

グレイが寂しそうに俯く。

な、なんてことだろう……! やはり、この世界は狂っている! こんなに完璧な外見の青年が、自分のことを見栄えが悪いなど言うなんて!

だけど、婚約者も恋人もいないなら好都合!

バンッ!!

私はテーブルを思い切り両手で叩くと、グレイの両肩がビクリと跳ねる。

「いいえ!! そんなことありません!! どうか自分を卑下しないで下さい!!」

「え?」

「貴方のように素敵な男性を見るのは、生まれて初めてです! 貴方のことを見栄えが悪いという人物がいるのであれば、相手の目か頭がイカれているに違いありません!」

グレイは、驚いたように目を見開いて私を見ていたが……。

「プッ」

突然吹きだし、俯くと肩を震わせはじめた。

「あの〜……? グレイ様?」

思わず声をかけると、グレイは顔を上げた。

「も、申し訳ございません。アレキサンドラ様のお話が面白くて……つい、笑ってしまいました。それと、どうぞ私のことは様付けでなく、グレイと呼んで下さい。何しろ、私は貴族ではありませんから。敬語の必要もありません」

「分かったわ、グレイ」

「本当にありがとうございます。そのような嬉しい言葉を頂けるとは思いもしませんでした。アレキサンドラ様も、とても素敵な女性だと私は思いますよ?」

笑顔で私を見つめるグレイの言葉に思わず顔が赤くなる。

「あ、ありがとう」

「アレキサンドラ様、申し訳ございませんが殿下がお呼びです。ご足労ですが、一緒に城まで来て頂けませんか?」

白豚のくせに、この私を呼び出すとは……なんて生意気な。何故あのデブのために、私が足を運ばなくてはならないのだ?

だけど、グレイを困らせるわけにはいかない。

「ええ、分かったわ。何処へでも行こうじゃないの」

私はにっこり微笑んだ――

****

私が白豚に呼び出されたことを知り、両親が心配して見送りに出てきた。

「一体、殿下は何のために呼び出したのだろう……」

「もしかして婚約のことについてかしら?」

父も母もオロオロしている。

「私なら大丈夫です、お父様。お母様」

笑顔で両親の顔を交互に見詰めると、笑顔を浮かべた。

むしろ婚約破棄を言い渡されるなら万々歳だ。

私は背後をチラリと見た。

少し離れた場所には、馬を連れたグレイと迎えの馬車が待機している。

何しろ、グレイという素晴らしい目の保養相手が出来たのだ。あんなに素敵な男性がお供をしてくれるなんて幸せだ。

「アレキサンドラ様、そろそろ出発してもよろしいでしょうか?」

グレイが声をかけてきた。

「ええ、大丈夫。今行くわ。それではお父様、お母様。行ってきますね」

2人に声をかけると、グレイの元へ向かった。

「では、参りましょうか?」

「ええ」

馬車に乗り込むと、グレイが扉を閉めてくれた。

彼は軽々と馬にまたがると、窓から覗いていた私に笑みを浮かべる。

うっ! なんて素敵な笑顔なのだろう。

「出発致します」

グレイの言葉に、馬車はゆっくりと走り始めた。

「……それにしても、大きな馬車ね……」

馬車内はノルン公爵家の約2倍はありそうな広さだった。恐らく、巨漢たちが乗るのでこんなに大きな造りをしているのだろう。

「全く持って、無駄としか言いようが無いわね」

肥満体の身体には無駄なことが多すぎる。きっとあれだけ太っていれば、1人で服を着る事すら出来ないだろう。

入浴だって無理だろうし、少しでも歩けば息切れが起こるはず。

まぁ、だからこそ裕福な貴族だけが太っていられるのだろう。何から何まで手助けしてくれる使用人達がいるのだから。

そこで、はたと気付いた。

「ううん! 駄目よ! デブのことばかり考えていたら、自分までデブになりそうだもの!」

そうだ、こんな時こそ目の保養だ。

早速馬車の外に目を向けると、馬にまたがるグレイの姿が見えた。

筋肉で引き締まった身体は背筋がピンと伸びている。まさに理想的な体型だ。

おまけにハリウッドスター並みのイケメンぶり。

するとグレイは私の視線に気づいたのか、こちらを振り向いて笑みを浮かべる。

「アレキサンドラ様、馬車の乗り心地はいかがですか?」

「そうね。私には大きすぎるけど、乗り心地は最高よ」

やはり王族が所有するだけあって、最高級の乗り心地だ。これならいくらでも乗っていられそうだ。

「それは良かったです」

グレイは笑顔になると、再び前を向いた。

……やはり、彼は横顔も素敵だ。

再び馬車内を見渡すと、あのデブ男の顔が脳裏に浮かんでくる。

全く、あんな白豚にはもったいない馬車だ。こんなに乗り心地が良ければ、歩くこともせずに肥満度が増していくだろう。

だが、これでは馬車を引く馬が気の毒だ。

「また、あのデブに会わなければならないのね」

用件だけ聞いたら、さっさと帰らせてもらおう。

どうせ向こうだって私のことを嫌っているのだから。

****

馬車が城に到着し、グレイの手を借りて馬車から降りた。

「それでは殿下の元へご案内致します」

ニッコリ笑うグレイ。

うん、笑顔も素敵だ。やはり、細マッチョの男性は最高。私の理想のタイプだ。

「ええ、お願い」

こうして私はイケメンなグレイに案内されて、城の中へ足を踏み入れた。

**

廊下を歩きながらグレイに尋ねた。

「白ぶ……あ、いえ。殿下は今どこにいるの?」

危うく白豚と言いそうになって、慌てて訂正した。誰かに聞かれたら不敬罪に問われかねない。

「殿下は今、応接室でアレキサンドラ様をお待ちになっております」

「そう、応接室でね」

その時。

「本当に相変わらず貧相な身体だわ」

「見るに耐え難いわね」

突然背後から小さい話し声が聞こえたので、振り向いた。

「!!」

そこには数人のメイドが固まって、ヒソヒソ話しをしているのだが明らかに軽蔑の眼差しを向けている。

そして彼女たちは……何と全員がぽっちゃり体型だったのだ!

うわぉ……城内では使用人達までもがぽっちゃり体型だとは。しかも、そんな連中に貧相な身体と馬鹿にされるなんて……!

メイドなんてハードな仕事のはずなのに、よくもそんなぽっちゃり体型でいられるものだ。

城の料理は栄養状況がかなり良いとみた。

「どうかされましたか?」

私の様子がおかしいことに気づいたのか、前を歩くグレイが振り返った。

「何でもないわ。行きましょう」

グレイはちらりとメイドたちに視線を移し、小声で囁いてきた。

「あの人達のことはお気になさらないで下さい。彼女たちは我々のような体型の者たちを、あのようにいつも馬鹿にしておりますので。今では鳥のさえずりだと思って聞き流しています」

「なるほど、鳥のさえずりね……」

そんな風に思えるとは……なんて心の広い人なのだろう。

「ありがとう、グレイのお陰で少しは気が収まったわ」

「それは何よりです」

その後も何人もの使用人達から軽蔑の視線やヒソヒソ悪口を言われたけれども、全て聞き流すことにした。

「こちらが応接室になります」

グレイが足を止めると、扉をノックした。

『誰だ』

扉の奥で声が聞こえる。

「殿下、グレイです。アレキサンドラ様をお連れいたしました」

『そうか、入れ』

「はい、失礼致します」

グレイが扉を開けると、眼前に超肥満体の白豚男が偉そうに腕組みして座っていた。

「白……殿下に御挨拶申し上げます」

ドレスの裾をつまんで、挨拶した。いけない、危うく白豚と言いそうになってしまった。

「来たか、とりあえず座れ。立たれたままだと、見下されているようで気分が悪いからな」

何処までも横柄な口を叩く白豚。

これでも私は公爵令嬢であり、不本意ながら婚約者でもあるのに?

まぁいい。

豚の戯言と思えば腹も立たない。

「それでは失礼して座らせていただきます」

大きすぎるソファに座ると、早速尋ねた。

「殿下、お話というのは何でしょうか?」

「話か? そんなことは聞くまでもあるまい」

殿下はニヤリと笑みを浮かべた。すると太りすぎて細くなった目が、ますます糸目のようになる。

ウゲ……こんな人間離れした外見の何処が、この国一番の美しい男と言われるのだろう? 謎だ。

「おい、何を考えている。俺の話を聞いているのか?」

「はい、聞いております」

すると殿下が背後にある扉に向かって声をかけた。

「シェリル、入って来い」

え? シェリル? また、あのデブ女が来ているの?

「はい、殿下」

返事と共に扉が開かれ、シェリルが現れた。

今日の彼女は胸元が大きく開いた黄色いパフスリーブのドレスを着ている。

シェリルはドスドス足音を立てて、白豚男の隣にドスンと座った。

その振動で、床が揺れる。

「す、すごいわ……」

またしても感嘆のため息が出てしまった。

まるでビヤ樽にドレスを着せているようだ。全身パッツンパッツンで、腕などはまるでちぎりパンのようにムチムチしている。

一体何を食べたら、そこまで太れるのだろうか?

またしても私は2人から目が離せないでいると、白豚男が尋ねてきた。

「何だ? お前、またシェリルに見惚れていたのか?」

「はい、そうです。先程から目を離せません」

私はありのままの気持ちを告げた。

「まぁ、アレキサンドラ様……あれほど、私を敵視なさっていたのに一体どういう風の吹き回しですの?」

すると白豚男がデブ女の手を握りしめる。

「ようやくシェリルの魅力に気づいたようだな。何しろ、君のように美しい女性は、そうそういるはずもないのだから」

「まぁ、殿下ったら……」

白豚男の言葉に頬を染めるデブ女。まるでコントを見ているようだ。吹き出しそうになるのを堪えながら尋ねた。

「あの〜そろそろ用件を言って頂けませんか?」

すると白豚男が、こちらを見るやいなや……。

「アレキサンドラ! 俺はお前に婚約破棄を告げる!」

白豚男はビシッと私を指さしてきた。

え? 今、白豚は何と言った?

婚約破棄と聞こえた気がするけど……聞き間違えじゃないよね?

「何だ? 呆けた顔をして……それほどまでに俺から告げられた婚約破棄がショックだったか?」

「フフフ……そうみたいですわね」

白豚とデブ女が笑う。

あ、やっぱりだ! やっぱり婚約破棄と言ったんだ! だけど、念の為に確認して置かなければ。

「白……いえ、殿下。もう一度仰って頂けますか?」

もう一度、ここはしっかり確認しておかないと。

「いいだろう。お前にとっては嘘であって欲しい願っているだろうが、これは嘘ではない。アレキサンドラ! お前との婚約は破棄だ! 俺はここにいるシェリルと婚約すると決めたのだからな!」

白豚がデブ女の肩に手を……回そうとしたけど、回せなかった。恐らく背中の部分までしか手が届かないのだろう。

「殿下……その言葉、嘘ではありませんよね?」

「ああ、嘘ではない。もっともお前にとっては、信じられない話だろうが………」

「ありがとうございます!!」

白豚男の言葉をみなまで聞くことなく、立ち上がるとお礼を述べた。

「「え??」」

私の言葉に驚きの表情を浮かべるデブ2人。

「婚約破棄をしてくれるのですね? その言葉、待っていました! 本当にありがとうございます! これほど嬉しいことはありません」

満面の笑みを浮かべて、白豚男に頭を下げた。

「おい、今の言葉……本気で言ってるのか? 俺はこの国の王太子で、しかもこの国で一番美しい男だと言われている。それなのに、ショックを受けるどころか嬉しいとは……」

「殿下、きっとアレキサンドラ様は殿下に婚約破棄を告げられてショックで頭がおかしくなってしまったのかもしれませんわ」

「なるほど、そうか。ショックのあまり、頭がイカれてしまったというわけか。それなら納得だ」

デブ女の言葉に頷く白豚男。こんなデブ2人に頭がおかしくなったと思われるのは流石に不本意だ。

「いいえ、違います。私はイカれてもおりませんし、至って正常です。正常だからこそ、殿下からの婚約破棄の言葉を喜びとして受け止めているのです!」

「な、何だと!?」

白豚男の顔が紅に染まる。

「まぁ、美の基準は人それぞれかもしれませんが……私がこの国で一番美しいと感じるのはグレイ! あなたです!」

私は立ち上がると、グレイを見つめた。

「アレキサンドラ様……」

グレイは唖然とした表情をしている。

「グレイ、あなたは先ほど結婚もしていないし、恋人も婚約者もいないと言いましたよね? 自分は見栄えの悪い姿をしているからだとも」

「え、ええ。確かに言いましたが……」

「なら、私はどうでしょう!」

「「「ええっ!?」」」

豚2人とグレイが仰天の声を上げる。

「グレイは私のまさに理想のタイプです! 幸い、私はたった今婚約破棄を告げられました。フリーです。私のような女では駄目でしょうか……?」

するとグレイの顔に笑みが浮かぶ。

「いいえ、そのようなことはありません。世間ではおかしいと思われるかもしれませんが……私の好みの女性は、まさにアレキサンドラ様のような女性なのです。自分の身体に収まってしまいそうなほっそりした体型は庇護欲を掻き立てられます」

「え……?」

その言葉にデブ女が反応する。

「グレイ、私もです。あなたのように、筋肉で引き締まった体型はまさに理想です。仮に私に何か身の危険が及ぶような事があっても、グレイなら機敏に動いて私を助けてくれるでしょう?」

「何だって……」

今度は白豚男が呟いた。

「ええ、そうです。私は鍛えていますから、アレキサンドラ様を危険から守ることくらい造作はありません」

グレイが熱い視線を向けてくる。

「なら、グレイ。私達……結婚を前提にお付き合いしてみませんか?」

「お、おい? さっきから何を言ってるんだ? アレキサンドラ」

白豚男が声をかけてきた。

「え? 殿下から婚約破棄して頂けたので、グレイに交際を申し込んでいるのですけど? 何しろ、彼は私の理想のタイプそのものですので」

「な、何だと!? 何故、グレイのような貧弱な体型の男が理想なのだ!?」

この男はまだ肥え太った身体が美しいと思っているのだろうか? どう見ても体重200キロは超えていそうなのに?

「殿下、先程の会話を聞いてらっしゃいましたよね? 機敏に動ける身体こそが理想体型だとは思わないのですか? この際ですから、はっきり言わせてもらいますが肥満体は不健康です。その証拠に貴族は皆短命だとは思いませんか?」

「「……」」

私の言葉に黙るデブ2人。やはり、短命に気づいているのだろう。

「太り過ぎの身体は色々な病気を併発します。なので長生きできないのですよ? もし長生きしたいのなら……今の生活を見直すことです。痩せればきっと長生きできます」

「う、うるさいっ!! 誰がお前たちのような貧相な身体になるかっ! とっとと出ていけ! ついでにグレイ! お前は……今日限りクビだ!」

「ええ!? で、殿下!!」

白豚男はグレイに八つ当たりしてきた。

「大丈夫、グレイ。あなたのことはノルン公爵家で面倒みるから。あなたに出来そうな仕事は沢山あるわ。それでは、殿下。シェリル様、この度は御婚約おめでとうございます」

私は2人に笑顔で挨拶すると、グレイに声をかけた。

「では、行きましょう。グレイ」

「はい。殿下、4年間おせわになりました。失礼いたします」

私とグレイは腕を組んで応接室を後にした。

呆然とソファに座るデブ2人を残して……。

――その後。

半年間の交際期間を経て、私とグレイは結婚した。

一方、殿下の方はシェリルとの婚約の話は白紙になってしまったらしい。理由は明らかになっていないが……何となく、私は見当がついてしまった。

何故なら今この国では、貴族達による空前のダイエットブームが巻き起こっているからだ。

ダイエットブームのきっかけになった発端は殿下だったようだ。

「長生きしたければ、痩せるしか無い」と言う言葉に、それまで肥満体だった貴族達の考えが変わった……と言われている。

お腹の子供が生まれる頃には肥満体の貴族は減っているだろう。

ノルン公爵家にとって、暮らしやすい国に生まれ変わってくれるはずに違いない。

ちなみに……。

太りすぎでダイエットが思うように進まない殿下は、未だに独身であることは言うまでも無かった――

<終>