転生聖職者の楽しい過ごし方【閑話集】

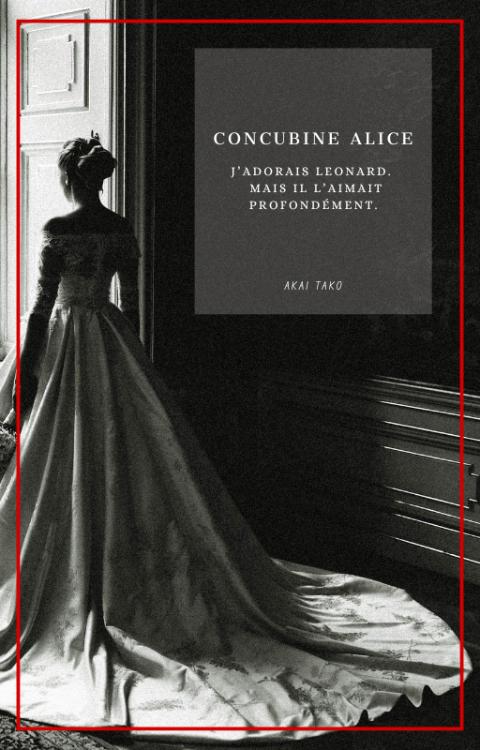

側妃 アリーチェ

私が正式に側妃となって数年が経った。

私は王子を産み、他に夜のお渡りがない後宮で、唯一の寵妃として確固たる地位を築いていた。

その頃、父から頻繁に手紙が届く様になっていた。理由は王女に恵まれていないことだ。

陛下と結婚するにあたり、ゲウェーニッチとプリズマーティッシュの間で約束したことがある。それは ‘王女が生まれれば、ゲウェーニッチの王子と結婚させること’ だ。

陛下の強い魔力を分けられた子供をゲウェーニッチは欲しいのだ。

「それじゃ、あの国とやっていることが変わりないではありませんか。」

人払いした部屋で父からの手紙を握りしめた。私の言葉は空を切る。誰にも届かず、誰にも拾われない。

しかし、あの国も危機的な状況なのだ。この国の様に魔力の強い子孫を得るため、結界を張り直すため、それだけのために召喚術を行えれば良いが、それほどまでに強い魔力を持つ人間がもういないのだ。

渡り人が最後に来たのは千年以上前のこと。渡り人信仰すら最早あの国にはない。

ボロボロで、今にも破綻しそうな結界を魔術師が一生懸命に修復しているが、焼け石に水。瘴気はどんどん入り込んできて、国は荒む一方だ。

しかし、陛下が私と子を成すことを望んでいないことも、この数年で痛いほどに感じている。私に対して、哀れみの気持ちはあるが、男女の愛情がないことも。

だから、大切にしてくれてはいるが、それが愛する者への行いではない事も知っている。

それでもようやく二人目を授かった。待望の王女だ。その子を胸に抱き、この子は誰からも愛される立派な王妃になれるよう育てようと私は誓った。

陛下に私との子供以外に子はいない。王子も押しも押されもしない立派なこの国の王子に育て上げ、陛下の助けになれば良いと思う。

けれど、彼女が現れた。

それは、見たこともない豪華な花嫁行列だった。

花嫁行列とはこの国の結婚の風習で、王族に限らず貴族間の結婚の時、女性側が結婚後の生活のために用意しておく荷物を積んだ荷馬車の行列のことだ。

貴族社会では結婚祝いとして他家から様々な贈り物が届き、時には荷馬車一台分もの祝いの品が一つの家から届けられることもあるのだという。

一台分もの祝いを贈った家は荷馬車に自分の家の紋章を付けるのも習わしだ。そしてその荷馬車の数が花嫁の実家の力の可視化でもある。

娯楽の少ない後宮ではいつ誰が結婚し、花嫁行列を出すなどと噂話をする。豪華であれば、数だけの見栄っ張りと言い、簡素であれば寂しい身の上だと同情した様に馬鹿にする。

されど、彼女のは違った。

荷馬車の数だけではなく、荷馬車に付いている紋章がこの国を代表する家ばかりだった。それは、口さがない者ですら馬鹿には出来ないものだった。私も侍女たちと馬車を出し、遠くの高台から物見をしていた。

過ぎ来し方を思い返した。大雪の日に当面の着替えだけを案内役の供人に持たせ、自分の足で慣れぬ山道を何日もかけて、文字通り死に物狂いで降りた。綺麗なドレスも化粧もなく私はこの国に嫁いで来た。 ‘あなたは独立王レオーネの孫なのです。恥ずかしくない様に生きなさい’ この言葉だけをお守りに。

王妃となる彼女の結婚式は側妃である私の時とは違い、伝統に則ったものだった。

彼は、大きな手で彼女を支え、労る。それは私にもしてくれること。だけれど、一つ大きな違いがあった。私は一度も彼からあんな風に見つめられたことがなかった。

その瞳が、熱に浮かされただけのものならばまだ良かった。熱が冷め、元に戻るのを待てば良いだけだから。

しかし、目の前で結婚の宣言をする二人の間には、もう誰も入る隙はなかった。恋慕の気持ちに後も先もないと言ったのは誰か。彼の心から私は既にはじき出されてしまっていたのだ。

彼が私に見せていた、もの悲しい様な辛い様な瞳の事情に気がついてしまった今は、私が彼に出来る事は何もないのだと悟るしかなかった。